1988 – « La France » est devenue une société froide

1988 – « La France » est devenue une société froide

Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de sondages et d’études décrivent une société française déprimée où la solidarité est devenue si rare que les relations les plus banales ailleurs sont devenues difficiles.

En 2007, Yann Algan et Pierre Cahuc publiaient La société de défiance – Comment le modèle social français s’autodétruit, (Édit ; Rue d’Ulm).

Entre autres constatations, ils décrivaient une déstructuration assez spécifique à la société française. Un phénomène particulièrement remarquable depuis la Seconde Guerre Mondiale, observaient-ils. Et, en effet, les plus anciens n’ont pu manquer d’observer une si spectaculaire dégradation.

Au début des années 2000, Yann Algan et Pierre Cahuc désignaient la structuration étatique et corporatiste comme une cause principale du désordre. Depuis, en compagnie d’André Zylberberg, ils ont publié La Fabrique de la défiance… et comment s’en sortir ?, Albin Michel 2012. Ils y constatent encore la dégradation du « vivre ensemble » se traduisant par un grand déficit du sens de l’interdépendance et de l’intelligence de la coopération. Cette fois, ils pointent la hiérarchisation obsessionnelle du pays – hiérarchies de pouvoir et d’avoir, pas de compétences (a).

Apparemment sans le savoir, ils ont mis leurs pas dans les pas des écologistes qui, une quarantaine d’années auparavant, proposaient de multiplier les interrelations et se réclamaient de la Coopération (la principale dynamique du vivant et le mouvement économique et social).

Durant la même période, les services du Médiateur de la République ont multiplié les constats sur une société française malade (b).

Déficience de la communication, désolidarisation, confusion, impuissance, conflictualité exacerbée, dépression… On est d’accord. Mais comment cette désocialisation a-t-elle été générée ? Était-ce par inadvertance ? Y a-t-il eu intention ?

Faut-il que la dégradation soit avancée pour que l’alerte résonne au coeur même du système qui l’a produite ! En témoignent les exclusions qui ne cessent de s’aggraver sous ce que l’on nomme désormais la maltraitance institutionnelle :

En finir avec les idées fausses sur la pauvreté, ATD Quart Monde

démarches administratives kafkaïennes,

contrôles abusifs,

refus de droits injustifiés,

attitudes méprisantes de la part de certains professionnels…

Cela se manifeste dans tous les domaines de la vie quotidienne : logement, santé, éducation, emploi, justice… Les institutions censées aider et protéger les citoyens finissent par leur nuire, intentionnellement ou non. Et le ministère des finances compte au nombre de ses économies budgétaires les 37% de droits non réclamés, ou abandonnés faute de pouvoir y accéder.

Une vingtaine d’années auparavant, je faisais sensiblement le même constat :

« La France » est devenue une société froide

.

(a) La qualité des relations sociales est donc déplorable. Cette spécificité a pour corollaire un faible niveau de coopération, une piètre santé mentale et physique de la population, une mauvaise qualité des relations professionnelles et un environnement social anxiogène (p. 26).

(…) coûts humains élevés, en particulier du fait de la forte conflictualité, de l’isolement et du stress.

(…) Désolidarisation, confusion, impuissance, conflictualité exacerbée, dépression (…)

(b) (…) La société française est en « usure psychique ». (…) Un sentiment général de défiance et de suspicion parcourt l’ensemble de la France.

(…) La notion du « vivre ensemble » s’est encore fragilisée. Plus que jamais, la défense de l’intérêt individuel s’effectue au détriment de celui des autres, sans égard pour les intérêts de la communauté. Il en résulte un climat d’agressivité : l’incapacité à se respecter les uns les autres et à dialoguer favorise les tensions, les conflits et évidemment le repli sur soi. (…) « finie l’époque des espérances collectives, on observe aujourd’hui l’avènement du chacun pour soi ».

La cohésion sociale est fragilisée par une société fragmentée, par une vision défensive des droits du citoyen où les intérêts s’opposent plus qu’ils ne se conjuguent (…)

(…) Un sentiment d’isolement et d’impuissance » se dégage, avec notamment « un phénomène de déshumanisation » et, nouveauté, « un sentiment d’injustice ».

.

.

« La France« est devenue une société froide

écrit en mai/juin 1988, paru dans Écologie Infos n° 392 en 1989

sommaire

Vie et mort des mouvements sociaux

La société malade

Réchauffement

Quelques dizaines d’années plus tard

Biblio

.

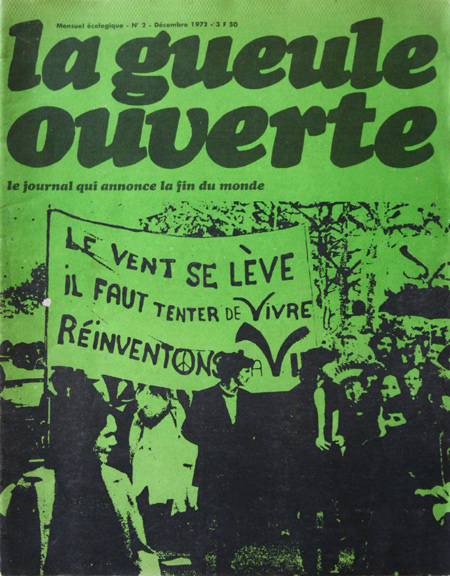

Dans les élections, les candidats qui se présentent comme écologistes font des scores minimes.

Deux hypothèses immédiates :

– les Français ne sont pas/ ne sont plus sensibles aux problèmes écologiques.

– le langage de ceux qui se réclament de l’écologisme n’intéresse pas grand-monde.

Pourtant, même en ne considérant que la France, la crise écologique est toujours là et bien là ! Elle est même plus aiguë et plus étendue que jamais… Dans les hiérarchies de beaucoup d’entreprises et d’administrations, la légèreté, l’incompétence et la duplicité sont toujours très souvent de mise (entre autres illustrations : les scandales sanitaires). Les villes sont encore plus inondées de bagnoles qu’au temps des manifs à vélo. L’agro-industrie déverse toujours ses poisons sur des campagnes où plus grand-chose ne bouge… Sauf les sols dénudés, défoncés, écrasés, stérilisés qui foutent le camp. Au sud, les forêts (et leurs habitants) partent toujours en fumée. Les clôtures et le béton prolifèrent toujours autour des villes, dans les campagnes et sur les côtes (1). Des zones humides qui, suivant un accord européen sur la protection des oiseaux signé en 1979, devaient être classées en réserves sont détruites. Le gaspillage des matières premières, le gaspillage des énergies et, aussi, le gaspillage de l’information, le gaspillage des compétences, le gaspillage de la créativité, le gaspillage des vies, etc. Tous les gaspillages sont toujours prospères. Les fluides chlorofluorés responsables de la destruction de la couche d’ozone sont toujours déversés dans la nature en abondance. Même chose pour quantité d’autres molécules parfaitement dégueulasses. Les récupérer, les recycler, les détruire ? Peuh ! Voyez comme les responsables (sic) français freinent des quatre fers pour retarder la mise en oeuvre de la « voiture propre » (2). De toute façon, même les ordures ménagères ne sont pas gérées comme on pourrait/ comme on devrait le faire : il se construit encore des usines d’incinération ! Incredible no ? Bien sûr, les pluies acides sont toujours d’actualité. La pollution des eaux aussi.

Le nucléaire et ses pertes aussi. Etc.

Et, en plus, on s’fait chier !

Alors ?

Alors, une participation au premier degré à une grand-messe ultra-conformiste est-elle la riposte adéquate aux pollueurs, destructeurs, profiteurs, désorganisateurs… À tous les agresseurs de l’ensemble vivant ?

Et puis… Comment la dimension des destructions en cours, la force des malaises, la gravité des blessures n’inspirent-elles pas une réaction plus mordante, plus informée, plus imaginative ?

VIE ET MORT DES MOUVEMENTS

Les écolos ne sont plus ce qu’ils étaient. La société française non plus, et pour tenter d’y comprendre quelque chose, il est, au moins, nécessaire de jeter un coup d’oeil en arrière.

- Après les infiltrations par des partis, des syndicats, des lobbies, des catégories sociales conservatrices (sauf pour l’ensemble vivant !),

- Après les récupérations, les manipulations, les sabotages,

- Après les dérives conformistes, électoralistes, minimalistes,

Que subsiste-t-il du mouvement écologiste ?

Pour éviter de se laisser abuser par l’affectivité, il faut essayer de se représenter ce qu’est un mouvement…

Un mouvement social – comme le fut l’écologisme – est constitué par l’établissement de relations entre individus partageant la même émotion.

Au départ, un individu – ou plusieurs simultanément – réagit à une modification de l’information en circulation dans sa société ou, plus en amont, directement à un changement de la structure d’un ensemble. Il fait attention. Il apprend. Il constate. Il ressent une émotion particulière pour avoir associé des expériences et des informations d’une façon originale. C’est-à-dire que des relations nouvelles sont apparues en lui et ont été mémorisées. Dès lors, cet individu n’est plus tout à fait le même. Il possède maintenant une information plus complexe. Une information qui a une existence physique (changements aux niveaux moléculaire et cellulaire) et une existence subtile et dynamique : nouveaux sentiments, nouvelle compréhension, nouvelle idée. Sous cette dernière forme, l’information aura un effet rétroactif sur l’individu quand il en fera une nouvelle lecture au crible de sa nouvelle forme structurelle, de sa nouvelle sensibilité. Il l’associera à d’autres informations, l’affinera, évoluera encore, et ainsi de suite.

Un mouvement est amorcé dans la structure même de l’individu. Il se développera longuement comme un frémissement intérieur avant d’atteindre un niveau d’énergie suffisant pour s’extérioriser.

Pourquoi certains individus et pas les autres ? Parce qu’ils sont plus sensibles, qu’ils ont une structure nerveuse qui leur fait percevoir et ressentir ce qui échappe aux autres, ce qui leur échappe encore. Il n’y a pas de mérite personnel dans cette disposition. Les individus sensibles sont façonnés dès la prime enfance par des circonstances particulières. Ils ont vraisemblablement l’avantage d’échapper en partie au conditionnement socio-culturel ; assez pour être moins verrouillés que la plupart par les représentations mentales conformistes. Ayant moins de préjugés, ils ne sont guère portés à sélectionner les bonnes informations et à refuser les mauvaises. Ils sont plus ouverts et sont, donc, impressionnés par une plus grande diversité d’expériences et d’informations. Ils peuvent ainsi se construire des systèmes de références plus larges et plus relativistes. Ils sont, bien plus que les autres, des intelligences engendrées par la complexité. C’est pourquoi ils peuvent être stressés par des changements trop lointains ou trop ténus pour être remarqués par les autres.

À ce stade, l’information originale qu’ils détiennent peut être perdue. Ils peuvent n’être pas compris ni même écoutés, et être rejetés par la société bien pensante comme irresponsable ou dangereux.

Mais, s’ils parviennent à communiquer avec d’autres individus sensibles, ils créent ensemble une structure complexe qui les englobe et dont la dynamique va toucher et entraîner d’autres individus, etc.

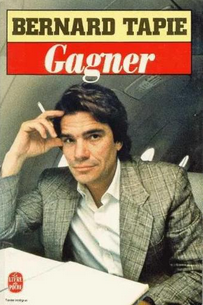

Si les premiers tendent à se fondre dans la structure du mouvement comme un élément constitutif de sa forme, s’ils sont animés par la même pulsation (mais cela peut changer), d’autres individus – même, en apparence, très impliqués – peuvent ne participer que pour une faible part. Tout dépend de leur degré de sensibilisation et de leur énergie (ne pas confondre avec l’action conformiste des arrivistes !). De toute façon, le mouvement n’est pas réductible aux individus. Il est bien plus. Le mouvement est surtout de l’information en mouvement.

L’information circule dans le mouvement social. Information recueillie à l’extérieur, information créée à l’intérieur des individus et entre eux. Comme un sang, l’information irrigue tous les niveaux d’organisation du mouvement et les stimule.

Actions, réactions, rétroactions, etc. Comme un fluide turbulent, l’information coule, tourbillonne et se transforme continûment.

Un mouvement n’a pas de limites définissables, même à un moment donné. Les turbulences de l’information en circulation ne dessinent pas un ensemble aux contours précis. Il n’y a ni intérieur ni extérieur du mouvement. Il y a des lieux de forte agitation à des niveaux de complexité différents (individu, groupe, ensembles de groupes) et quantité de stades intermédiaires, jusqu’à la diffusion de quelques idées dans la société.

L’information transformée (créée) par le mouvement influence les autres mouvements, les autres formes sociales et revient, changée, féconder le mouvement.

Mouvement… Le mot est bien faible pour traduire la réalité d’un ensemble chaotique de boucles, de spirales, de… mouvements d’information, d’énergie et de complexité variables, à tous les niveaux et en tous sens. C’est une structure dynamique d’une inappréciable complexité. Sans doute l’expression la plus sensible, la plus intelligente d’une population. Tant qu’elle n’est pas rongée par un virus réductionniste.

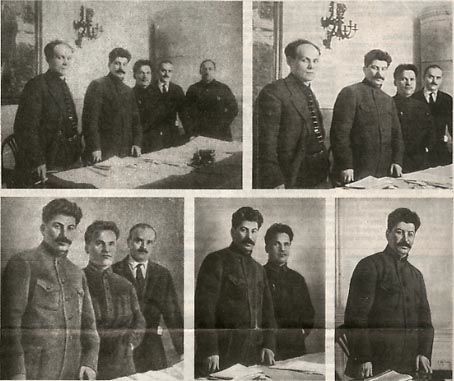

Justement, rappelez-vous les lendemains de la « campagne Dumont« . Rappelez-vous la bagarre qui opposa les « diversitaires » et les conformistes. Les premiers étaient partisans de relations souples, en réseaux. Ils s’efforçaient de coller à la réalité du mouvement. Les autres, possédés par des conceptions trop simples et des ambitions arrivistes voulaient hiérarchiser, institutionnaliser, rigidifier. Objectif : imposer un organigramme et une orthodoxie personnalisée par quelques figures de carême.

Ce délire est presque traditionnel (par chez nous). Confronté à une structure complexe, on veut… « structurer » (sic). C’est-à-dire réduire à un schéma compréhensible, maîtrisable, manipulable ce qui apparaît comme un « désordre » parce que l’on n’est pas assez informé pour le concevoir et qu’on refuse d’évoluer.

Réduire par n’importe quel moyen, mais RÉDUIRE ! Pour substituer son petit projet simpliste à l’intelligence créatrice foisonnante du « désordre« .

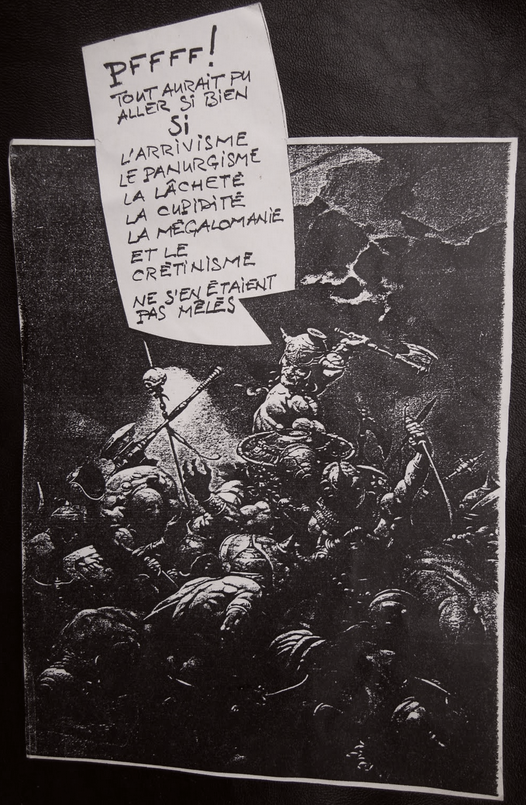

Cette fois encore, avec l’écologisme, quantité d’individus avides, paranoïaques, simples, et de forces disparates ont conjugué leurs efforts contre la complexité.

Tout le monde connaît la suite.

Le mouvement a été empoisonné par les conformismes injectés et réveillés à dessein ; asphyxié par les contraintes « structurelles« , les magouilles inter-minables, la « démocratie » médiocratique (parce que sans information – pour la magouille !), la « démocratie » majoritaire et paralysante, la censure et le sabotage de toutes les turbulentes turbulences…

Pour les individus sensibles, la menace réductionniste contre la complexité du mouvement devint évidente très tôt. Ils perçurent l’infestation du mouvement par les forces contre lesquelles l’écologisme s’était levé (comme les autres courants complémentaires de cette époque). Ils tentèrent de réagir mais la réflexion, sur la dynamique d’un mouvement n’était ni assez avancée ni ses prémisses suffisamment répandues pour qu’ils soient compris. C’était déjà trop tard (en 1974) ; l’écosystème mouvement écolo était condamné.

L’énergie des turbulences a été absorbé par la viscosité des conformismes régénérés. La pression de l’information en circulation a chuté. La stimulation est tombée parallèlement. Les relations se sont défaites doucement dans l’intimité des acteurs du mouvement, dans le secret des structures. Les individus et les groupes se sont démobilisés. L’émotion, l’enthousiasme, la curiosité, etc. ont fait place aux stress arrivistes, hiérarchiques et électoralistes.

La structure dynamique et complexe a disparu comme elle était venue. Exit le mouvement social !

Bien sûr, le foisonnement d’idées et la perspicacité critique ne lui ont pas survécu.

Quant aux structures de plus en plus conformistes et rudimentaires (jusqu’au « parti » !) qui ont parasité le mouvement finissant, leur niveau d’énergie et d’information était évidemment trop bas pour qu’elles produisent quelque chose d’intéressant. D’ailleurs, ce n’était pas leur fonction. Elles n’avaient été imposées que pour utiliser l’énergie du mouvement à des fins arrivistes et, à terme, le saigner.

LA SOCIÉTÉ MALADE

L’écologisme et les autres mouvements sociaux se sont effondrés vers la fin des années 1970. Ensemble, ils étaient la partie sensible de la société française ; celle qui percevait les dérives, les menaces, les agressions. Ils étaient la partie dynamique et stimulante qui prenait les devants contre l’intolérable ; le régulateur social le plus fort. Enfin et surtout, ils étaient la projection idéale et régénératrice de la société.

Les mouvements morts, l’espoir est mort avec eux, et la désillusion s’est étendue bien au-delà des militants et des sympathisants ; partout où l’information en circulation avait eu une influence, jusque dans des structures hostiles. Certitude d’avoir été bafoué une fois de plus, suspicion, ressentiment, haine sourde… ont créé les conditions d’une désaffection et d’une démobilisation vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société tout entière aussi remarquables que l’avait été l’enthousiasme de 1968 à 1975.

Vaincue et déprimés, même les individus sensibles se sont tus et se sont tournés vers d’autres activités. Il n’y a pas eu de relève. Les plus sensibles parmi les nouvelles générations sont aujourd’hui encore impressionnés par le sabotage des mouvements sociaux, par la défaite de leurs aînés et la dégénérescence qui en a résulté.

Alors, les autres, les pas très sensibles, les pas très informés, les conditionnés contents, les refoulés résignés, les routiniers… Tous ceux qui ne sont pas placés dans des conditions stimulantes ont replongé dans une léthargie je-m’en-foutiste aggravée par la dépression générale.

Le marasme social est d’autant plus profond qu’un phénomène joue en sens inverse de la dynamique des mouvements sociaux d’hier. Après avoir sapé et mis à mort ces mouvements, les réductionnismes se sont épanouis sans plus rencontrer d’opposition et ont, maintenant, des effets en tous domaines :

- invasion des modes bourgeoises les plus coincées : « bécébégisme« , bleu marine pensionnat religieux, crispation et arrogance,

- tendance générale des femmes au repli sur les comportements féminins (imposés par la culture machiste, faut-il le rappeler ?), comportements étrillés lors de la prise de conscience féministe : maniérisme de vamp, passivité dans tous les actes de la séduction, regain du goût pour les machos et les hommes affichant les signes du pouvoir et de l’argent, récupération des valeurs de la « réussite sociale » par les femmes émancipées (?), etc. Symptôme et virus à la fois : le succès du roman guimauve (3 millions de lectrices de la collection Harlequin, 16 millions d’exemplaires vendus en 1987) qui s’inspire étroitement des tendances évoquées plus haut et les confirme en les réinjectant dans l’esprit des lectrices,

- communication difficile entre les individus, incompréhension, défiance, voir hostilité à priori,

- repliement sur soi, sur « les siens« , sur sa propriété (au sens étroit),

- chute de la convivialité,

- croissance de la vanité et des mépris,

- montée de la peur, toutes les peurs : peur de l’originalité, peur du différent, peur de l’inconnu, peur de l’autre, peur des malades, peur de la mort, peur du sexe (même « safe« ),

- essor du chauvinisme, des sectarismes, des racismes,

- progression des idéologies réactionnaires,

- regain de faveur pour la hiérarchie et le pouvoir,

- retour des vieilles valeurs matérialistes : la propriété, la « réussite« , l’argent, et extension du goût pour le luxe ostentatoire (avec presque 3 millions de chômeurs, avec la misère et la faim aux portes !),

- etc.

Pour qui bouge un peu, il ne se passe presque pas de jour sans que l’on soit témoin d’une agression. Oh, pas de ces agressions dont certains nous rebattent complaisamment les oreilles (ne serait-ce pas pour occulter les autres ?)… Mais, plutôt, de l’une de ces innombrables agressions lâches, vicieuses et curieusement impunies qui rongent la cohésion sociale : intolérance, malveillance, pollution, incurie, arrivisme, duplicité, malversations… au choix, toutes les manifestations de la connerie profonde et grasse. Presque partout, les réductionnismes sont à l’oeuvre et vomissent leurs poisons dans un organisme social affaibli. C’est, maintenant, toute la société française qui est menacée comme l’étaient hier les mouvements.

À la crise écologique s’est ajoutée une crise sociale grave.

20 ans après le printemps 68, le couvercle est retombé plus lourd sur la gueule de la société, sur la gueule de chacun.

On n’ose plus. On s’touche plus. On s’aime Pas. On s’fait peur. Rien ne bouge. « La France » est devenue une société froide.

Avons-nous jamais connu pareille inhibition ?

RÉCHAUFFEMENT

Les causes de la crise écologique et les causes de la crise sociale sont très largement communes. D’ailleurs, s’agit-il de deux crises ?

Pour réagir avec une quelconque chance de succès, nous n’avons guère le choix.

Faire joujou avec la société politicienne, avec la société dominante, avec la société prédatrice (on ne peut plus primaire), sur le terrain aménagé par elles : le niveau où la conscience – il s’agit plutôt d’inconscience – est contrôlée par les virus mentaux qu’elles nous ont inoculés, ça sert à quoi ? Sinon à sombrer dans la confusion ; ce qui, au total, conforte les systèmes destructeurs. Sinon à ceux qui n’ont d’autre ambition que de se faire mousser pour, un jour, se vautrer sur un strapontin. Sinon à décourager la révolte et le désir.

L’enracinement dans notre culture et dans nos processus mentaux des bases structurelles des systèmes destructeurs impose de prendre des distances avec le pas ou peu conscient, avec le niveau où réflexes, peurs, désirs, fantasmes sont déformés par les conditionnements étrangers aux logiques du vivant.

Pour échapper aux déterminismes parasites, il faut tendre vers toujours plus d’information, plus de réflexion, plus d’ouverture, plus d’égoïsme relativiste… Il faut changer de niveau culturel et mental.

Alain-Claude Galtié printemps 1988

paru dans Écologie Infos n° 392 en 1989

.

.

Notes

(1) Exemple très actuel : depuis la construction du pont, l’Ile de Ré se couvre de clapiers « propriété privée« . Les « forêts domaniales » sont déjà loties, et ce ne sont là que hors-d’oeuvre, Bouygues et Merlin se sont réservés les plats de résistance.

(2) Ils freinent depuis le début des années soixante-dix, quand les industriels de l’automobile ont obtenu la tête (et la carrière politique) de Robert Poujade – premier ministre de l’environnement – qui avait osé les inviter à construire des véhicules non-polluants.

Sous la botte des nouveaux condottieri, la société française ne cesse de faire tomber les records dans des domaines peu enviables :

- le mauvais sommeil et le sommeil trop court,

- le rire réduit comme jamais,

- les rapports sexuels au minimum historique,

- la corruption (la France en 2ème position de la corruption en Europe en 2007),

- le harcèlement dans l’entreprise, la surveillance, le fichage…

- la consommation de psychotropes, de calmants, d’euphorisants, de somnifères, etc.

- l’usage de drogues (par exemple, l’excès de la consommation de cannabis est, en France, un problème beaucoup plus grave que dans les pays où elle est autorisée),

à vous de compléter…

Les indicateurs sont au rouge depuis longtemps, si longtemps que des chercheurs de l’institution commencent à s’en apercevoir.

(…) Sous le consensus béat des élites satisfaites d’avoir tout déstructuré, tout corrompu, tout gâché (une définition du capitalisme ultralibéral) pour pressurer le vivant à mort, la désorientation et la démoralisation n’ont jamais été si grandes. L’ankylose est générale. Comme écrasées par tant d’incohérence et d’adversité, sonnées, beaucoup de populations sont en dépression collective et cela seul assure la paix sociale au système dominant (…)

L’engrenage de la domination, ou la loi du plus fou, sur le site planetaryecology

.

Quelques dizaines d’années plus tard

« Finie l’époque des espérances collectives » observait le Médiateur de la République en 2012.

En effet ! L’élan de la nouvelle gauche était déjà bien loin, mais nous ne savions pas encore précisément à qui attribuer l’effondrement. Nous avions bien vu les géomètres parcourir les campagnes devant les bulldozers. Nous avions vu les manœuvres des gauchistes mondains donneurs de leçons « révolutionnaires » tout en caressant la croupe de la « croissance marchande » chère au PSU « autogestionnaire » et à ses amis maoïstes (!). Nous observions la pseudo-gauche socialiste en train d’installer l’ultra-capitalisme. Mais nous ignorions encore leurs relations intimes avec les planificateurs et les « gagneurs » qui ravageaient le pays et la planète depuis les années cinquante – au moins. Encore quelques années et nous allions commencer à découvrir… Tout en contemplant, impuissants, l’amplification du désastre.

.

Biblio

L’Entr’aide, un facteur de l’évolution (1910) où Pierre Kropotkine traite de la coopération comme « facteur de l’évolution » dès le stade des micro-organismes.

à rapprocher de :

L’univers bactériel de Lynn Margulis et Dorion Sagan aux Éditions Albin Michel (1989). Sur la place essentielle de l’association dans l’organisation du vivant.