Mais où sont passés les arômes oxydatifs ?

Mais où sont passés les arômes oxydatifs ?

et les autres

.

.

2025 : c’est la crise ! « Déconsommation » disent les vignerons qui réclament des aides de l’État pour affronter la baisse de la consommation. Arrachages de vignes envisagés : 10%…

La surproduction et la baisse de la demande de certains vins de Bordeaux ont conduit les viticulteurs à réduire leurs surfaces viticoles.

Jusqu’où ira l’arrachage en Bordelais ? (…) Alors que les ventes globales continuent de baisser – 3,25 millions d’hectolitres écoulés en un an, une baisse de 7 % –, la préfecture a fait un point chiffré précis, qui comporte deux volets. D’abord, sur le plan d’arrachage mis en place spécifiquement en Gironde, dès 2023 : 1 796 dossiers déposés et 8 427 hectares rayés de la carte, contre une prime de 6 000 euros par hectare. Le total de ces primes, versées aux vignerons volontaires, s’élève à 50 millions d’euros : 34 millions venant de l’État et 16 millions du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), qui a contracté un emprunt pour cela.

Surproduction ? Baisse de la consommation de vin ?

Quelle surprise ! Comment peuvent-ils s’étonner ?

…Feraient mieux de restaurer la qualité perdue !

.

Pendant une soixantaine d’années, rue de la Montagne Sainte Geneviève, Jean-Baptiste Besse a régalé les plus fines gueules. C’est à lui que je dois la découverte des arômes oxydatifs.

C’était le prototype du caviste à l’ancienne qui, comme les libraires d’autrefois, savaient faire partager, conseiller, et toujours donner le sentiment aux néophytes qu’ils avaient appris quelque chose en sortant de sa boutique.

À la manière du père Besse

Convivialité, disponibilité, conseil et dégustation, les qualités d’un bon caviste

https://www.devinis.fr/documents/devinis-presse/lemonde.pdf

.

« Moi j’aime les vins qui se dégustent en longueur…

Soit ils sont comme ça, ils se dégustent en largeur. Ils vous bluffent. C’est les vins modernes. Vous les regoûtez trois minutes après, vous dites : Oui, c’est pas mal. Mais on sent que c’est un peu court.«

« Ils vous en foutent plein la gueule dès le départ et ils vous lâchent d’un seul coup. Tac ! Ça tombe. Ce sont des vins traîtres.«

Hubert de Montille et Alix de Montille, Mondovino, Jonathan Nossiter 2004.

.

.

Quelque part du côté des années 1990, la critique des soufrages excessifs s’est enfin traduite par un allègement des traitements. On pouvait espérer un retour des arômes estourbis par la chimie industrielle. Mais, pour comble, c’est dans ce temps que les savoirs-faire des vins complexes semblent avoir été perdus ; en particulier : l’élevage oxydatif.

Vin Jaune, Xeres, Rivesaltes, qu’est-ce que le vin oxydatif ?

https://lapetitecave.net/vin-jaune-xeres-rivesaltes-quest-ce-que-le-vin-oxydatif

Depuis l’ère Parker (le représentant de commerce des vins californiens), et surtout celle des gestionnaires de la croissance marchande, les oenologues semblent avoir été conditionnés pour ne voir que des défauts dans l’élevage oxydatif :

« Pendant l’élevage réductif, différentes mesures sont prises pour minimiser le contact avec l’oxygène. L’utilisation de récipients hermétiques comme des cuves en acier inoxydable ou de gaz inerte (comme l’azote ou le dioxyde de carbone) contribue à empêcher l’entrée d’oxygène. En outre, des couches de protection spéciales, comme le dioxyde de soufre ou des enzymes spécifiques, sont parfois utilisées pour inhiber davantage le processus d’oxydation.«

https://www.mathier.com/fr/oxydatif

À propos de la longue évolution nécessaire à certains vins et du style oxydatif, un exemple spectaculaire : l’effacement de la forte personnalité des Rioja – justement depuis les années 1990 *. Incroyablement, elle semble même avoir été oubliée (ou frappée d’omerta pour faire toute la place aux vins artificialisés ?).

« Historiquement, les meilleurs vins dans les régions comme la Rioja étaient généralement les gran reserva – grande réserve –, soit ceux qui avaient passé plusieurs années en fût de chêne avant d’être mis en bouteilles. (…)La lente oxydation donne alors au vin des reflets orangés et des arômes où quelques notes de fruits rouges sont accompagnées de tabac, de caramel et de notes balsamiques, voire même animales. C’est donc le temps passé en fût qui compte avant tout dans ce style, plutôt que les arômes de chêne comme on les conçoit aujourd’hui. (…)Ce style traditionnel est aux antipodes de la notion moderne de vin boisé, tel qu’on le retrouve pratiquement partout dans le monde de nos jours. Aujourd’hui, le séjour en barrique d’un vin rouge met en valeur son caractère jeune et fruité, et les arômes vanillés et épicés du chêne, plutôt que des notes oxydatives provenant de l’élevage. À partir des années 1980, cette approche moderne est montée à l’avant-plan, en Espagne, sous l’influence de leaders comme Alejandro Fernández (Grupo Pesquera) et aussi, de la critique internationale, de plus en plus conquise par le bois neuf et les vins violacés, concentrés et fruités (…), Le goût de l’Espagne, https://www.saq.com/fr/contenu/inspiration/reportages/gout-espagne?srsltid=AfmBOoqbX0EFD9Dt8i9dv54R9QPVqJo9aQfKFvvh0wB1utUa3x32rk54

- Sur le style riojano : « un style unique dans le monde du vin, des vins délicats, éthérés, rouge brique, juste ce qu’il faut de maturité, un peu fragiles, mais contenant plus d’arôme et de parfum au millilitre que n’importe quel autre jus de raisin« , Jonathan Nossiter, Le goût et le pouvoir, Grasset 2006.

Patatras ! « L’élevage réductif » est tombé comme un cheveu dans le verre. Les admirables Rioja ambrés et complexes servis dans le premier restaurant espagnol venu, même hors d’Espagne, à prix très raisonnables, que je dégustais encore dans les années 80, ont disparu. Ceux qui les ont remplacés, bêtement rouges comme tant d’autres, pourraient venir de n’importe quelle autre région. La réduction est complète. Nez plat. Terroir et profondeur effacés. Plus rien !

« Des vins puissants et surconcentrés déferlent sur l’Espagne. Ces vins d’intense extraction et de style international englobent une diversité ahurissante de nouvelles marques, très variables en termes de qualité et de sérieux. Rassemblés grossièrement sous le terme controversé de « vinos de alta expresión », ces vins diffèrent radicalement du style traditionnel, feutré et patiné par l’âge, qui a fait la gloire de la première région viticole du pays, la Rioja« , Jonathan Nossiter.

Maintenant, on peut lire ça sur le catalogue d’un négociant : « (…) si la région était autrefois célèbre pour ses vins aux accents oxydatifs, les viticulteurs recherchent désormais la fraîcheur et le fruit, plus dans la tendance mondiale.«

La tendance mondiale ! Quelle logique admirable ! On peut se demander pourquoi un caractère si apprécié qu’il avait fait la célébrité de ces vins a été abandonné, surtout pour faire des liquides semblables à tant d’autres que mon évier peine à distinguer.

Une « tendance mondiale » où se noient tous les caractères ? C’est revendiquer l’arasement de la diversité, typique de la marchandisation (a). Un remembrement à la mode Pisani (Edgard, ministre de l’agriculture de 1961 à 1966 qui a poussé au saccage des campagnes pour imposer l’agro-industrie d’exportation *) ! Dans la foulée de cet écocide-ethnocide, il n’est pas surprenant que les sols minéraux, les sols vivants et leurs écosystèmes – les terroirs – aient pu être oubliés et méprisés par le premier venu d’ailleurs.

* Sous les dorures du productivisme et des Trente Glorieuses, avec la « Révolution Verte », la colonisation capitaliste et le saccage des campagnes

https://planetaryecology.com/sous-les-ors-du-productivisme-et-des-trente-glorieuses/

à gauche, le même sol détruit par l’agriculture industrielle

La recherche de la « fraîcheur et du fruit » fait figure de pauvre justification après coup – après l’appauvrissement, la dénaturation et l’uniformisation résultant de la mutation productiviste dictée par des technocrates sans autre culture que le mercantilisme. Il n’est pas inutile de se souvenir que la croissance de la marchandise et du profit est un credo pieusement partagé de l’extrême-droite à l’extrême-gauche depuis très longtemps, et que ceux qui s’y opposaient ont été éliminés – ainsi, les écologistes* – pour faire place nette aux spéculations marchandes destructrices de toutes choses. Nous en voyons les résultats jusque dans l’univers du vin (b) !

* ceux qui ont lancé le mouvement

Et si encore il y avait « de la fraîcheur et du fruit » dans ces jajas forcés qui doivent plus à

la betterave, à la chimie industrielle et à la menuiserie qu’au raisin… « Parker, c’est l’un des meilleurs défenseurs de l’Amérique. En Californie, ils ont le sens du marketing : On va noyer l’absence de goût de terroir par le bois. On va expliquer que le goût du vin, c’est le goût du bois, c’est le goût de la vanille ! (…) et on va convaincre les Français qui, eux, ont du terroir que c’est ça qui plaît (…) En mettant les notes, Parker, quand il poussait le bois, il poussait par intérêt les vins californiens.« , Hubert de Montille.

Et quantité de vignerons qui avaient une histoire et du terroir se sont mis à faire des jajas maquillés de bois frais (noix de coco, amande, crème brûlée, vanille, caramel, lacté, café torréfié, épices, cuir, terre…), croyant qu’il allaient rouler sur l’or en faisant pisser la vigne comme jamais (c) ! Une propagande à la Edward Bernays* a réussi à leur faire perdre la culture des goûts complexes, et ils se sont alignés sur la mode des vins boisés de neuf **, concentrés et rougeauds jusqu’à l’opacité, réduits, durs sinon agressifs, suralcoolisés, échauffants, altérants, courts en bouche et, même, brefs (surtout avec les rouges)…

* PROPAGANDA la fabrique du consentement, https://www.youtube.com/watch?v=EkN83kdgHps

** parfait exemple de cette dégénérescence : L’affaire des copeaux

(…) Tannins en poudre, gomme arabique et autres métatartriques accompagnent l’usage intensif de la barrique ou se substituent à celui-ci pour rechercher des notes « toastées » ou de vanilline. L’emploi de gaz alimentaires est courant : l’azote pour chasser le CO² des vins rouges, la micro-oxygénation pour accélérer leur élevage, le gaz carbonique pour donner du nerf aux vins blancs. « Le vin industriel (…) est intubé comme un grabataire en soins intensifs. »

https://www.lemonde.fr/vous/article/2006/04/26/vins-l-affaire-des-copeaux_765637_3238.html

Tout est résumé dans cette description : « La madérisation ne passe pas inaperçue. Visuellement, les robes changent : les vins blancs jaunissent jusqu’à obtenir une robe ambrée tandis que les vins rouges brunissent et se parent de nuances tuilées.

En bouche, l’équilibre est grandement altéré, une amertume prononcée se fait sentir et l’aromatique perd de sa superbe. Des notes de pomme blette, de cidre, de beurre rance, de noix, de curry ou encore de vinaigre peuvent apparaître au détriment d’élégants arômes fruités ou floraux. » (sic)

Qu’est-ce que la madérisation ? par Cécilia Galaret (eonologue conseil)

https://www.toutlevin.com/article/qu-est-ce-que-la-maderisation

Du vinaigre ? La confusion entre l’accident acétique et la maturation oxydative laisse pantois.

On pourrait croire que l’oenologue conseil ignore tout des rancio et de la vinification en dames-Jeanne. Il n’en est rien. Pour les vins du Roussillon, elle parle très bien des « arômes typiques (dits de rancio), très particuliers, de fruits mûrs, fruits secs et torréfaction tels que la noisette, la noix ou le cacao« . Mais elle méprise les bénéfices de l’oxydation lente pour tous les autres. Mystère.

Heureusement, quelques-uns redressent un peu la barre. Par exemple Michel Le Gris avec cet article :

« (…) Si j’ai bien compris tout le détail de son propos, David Lefebvre travaille à une théorie de la minéralisation cherchant à rendre compte d’un très grand nombre d’aspects à l’œuvre tant dans la vie de la vigne que dans les phénomènes fermentaires et l’élevage des vins. Dans cette perspective, le processus de minéralisation, envisagé sous l’aspect de décomposition fermentaire d’une matière organique, rendrait globalement compte de la transformation du raisin en vin : en un mot et en espérant ne pas trop simplifier, tout se passe comme si le vin au stade où on le boit était le résultat d’un parcours complexe de minéralisations successives trouvant leur origine première dans la minéralité des sols : parcours d’intensité variable néanmoins, car il y aurait au terme du processus des vins nettement plus minéralisés que d’autres. Notamment, certains phénomènes oxydatifs à l’œuvre dans la formation des vins, pour peu qu’on les approuve et que l’on ne les contrarie pas chimiquement, s’inscriraient dans cette dynamique générale de minéralisation ; ce qui va incontestablement à l’encontre de toute une œnologie conventionnelle — qui a une véritable phobie de l’oxydation — et dans le sens d’une reconnaissance scientifique de la valeur gustative de certaines évolutions oxydatives. À cette occasion, on apprend en passant que l’œnologie industrielle a elle aussi intégré, mais à sa manière, un certain concept de minéralisation puisqu’elle ne propose rien de moins que des poudres minérales destinées tout simplement à être ajoutées au vin en cours d’élaboration ! Un “complément alimentaire”, en quelque sorte… (…) », Arômes et minéralité dans les vins, Réflexions inspirées par la lecture de l’entretien accordé à LeRouge&leBlanc par David Lefebvre, œnologue en Alsace.

Michel Le Gris est l’auteur de Dionysos crucifié, essai sur le goût du vin à l’heure de sa production industrielle

en Provence, au Domaine des Hautes Collines

http://vinsdeprovence.free.fr/rasse_hautes_collines_de_la_cote_d_azur.html

Élevage oxydatif en bonbonnes

Prioriterre vin nature: vinifier en bonbonne de verre sans additifs avec Marc et Shirine Salerno

En 2009, j’ai relancé la revue LeRouge&leBlanc avec le désir de faire le point,

extraits :

(…) Une autre petite histoire à ce propos… Mes parents achetaient des beaujolais auprès d’un producteur de Régnié. Il faisait des vins légers (pour l’organisme), différenciés suivant les terroirs *. Fleurie, Régnié, Morgon… Chacun avait une forte personnalité et évoluait suivant le climat de l’année. Le Morgon était superbe, avec, avec… une touche oxydative ! Si bon qu’il pouvait paraître apparenté au magnifique Santenay du Clos de la Pousse d’Or (d’alors…). Je cassais ma tirelire pour acheter celui-ci au 48, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à une foulée du dojo créé par Henry Plée, chez Jean-Baptiste Besse qui faisait mon éducation (d). Le vigneron est mort prématurément. Son gendre a pris la succession et… en l’espace d’une saison, celui-ci a tout saboté à coup d’additifs, y compris de glycérine qui graissait les verres ! Tous les crus ont été fondus en une purée indistincte qui alourdissait la tête dès le premier verre.

* Rien de commun avec les liquides alcooleux et lourdingues qui ne désaltèrent plus et, maintenant, encombrent en se réclamant du Beaujolais ! En plusieurs années de cave, l’un d’eux n’a jamais donné le moindre signe d’évolution – mais il avait été très bien noté par un certain Parker.

« Je parle d’une agression quand on verse dans mon verre du Morgon de quinze degrés. (…) Quinze degrés pour un Beaujolais, fut-ce un premier cru, alors que la nature est tout juste capable, dans un très bon millésime, de lui en fournir douze ! », Constant Bourquin, page 29.

(…) Dans le précieux n°78, Michel Le Gris aborde la question de la vinification avec oxydation lente – micro-oxygénation dit-on aussi. En effet, une technique tombée en désuétude, sans doute avec le vieillissement des vins lui-même. J’ai souvenir de vins mûris, dorés ou ambrés, aux goûts complexes et profonds, comme « cuits« ; vins mûris en fûts non ouillés, ou modérément, j’imagine, vins que je ne trouve plus depuis longtemps, même pas chez les Rioja qui, autrefois, m’étonnaient. Heureusement, des vins en Dames Jeanne ou en barriques de vieux bois enrichi des bonnes levures, qui ne donnent aucun goût de menuiserie au vin*, sont encore là ! Mais confidentiels : beaucoup ont disparu. La faute au marché qui fait tourner les « produits » pour réaliser de plus en plus vite des profits faciles ? La faute à l’Europe des lobbies ? La faute à Parker ? Ces vins que nous étions nombreux à beaucoup aimer, peut-on dire que l’oxydation était une composante importante de leur évolution ? J’imagine que oui, l’oxydation devant être réalisée lentement au travers des parois des tonneaux, ou plus directement à l’air avec la protection des colonies bactériennes de surface, comme pour le Vin Jaune. Est-ce cela « le style oxydatif » ? En tout cas, merci à Michel Le Gris de dire que l’on peut faire des vins de longue évolution et de garde sans sulfites – enfin passé le cap de la première lutte contre la mauvaise oxydation. Par contre, je suis étonné par les doses sulfitiques qu’il évoque, ainsi quand il dit « emploi sévèrement restreint » pour des teneurs en SO2 total de 40 à 50 mg pour les rouges et de 50 à 60 mg pour les blancs (page 5). En matière de rigueur et de sévérité, on fait heureusement beaucoup mieux.

* « boisé » qu’ils disent. Des menuisiers égarés ! Un peu comme certains plombiers…

Voyons, si je comprends bien, entre style oxydatif et méthode Chauvet on peut faire d’excellents vins sans bois neuf et poudres de perlimpinpin ? Renversant !

Une dizaine d‘années plus tard, on cherche toujours les arômes perdus sous la marée des produits ultra-transformés par l’industrie. Alors, lassés par tant de mauvaises expériences, on boit moins de vin. Voire pas du tout. Et ceux qui ont suivi les conseils des marchands de bois américains et cédé au profit facile se plaignent que les consommateurs se détournent (!) :

« La viticulture française, symbole d’excellence et de tradition, traverse une période difficile. Les défis s’accumulent : une surproduction chronique, une baisse de la consommation, une concurrence internationale exacerbée et des changements dans les habitudes des consommateurs.« , (https://www.vinsocialclub.fr/magazine-vin/actualite-du-vin/surproduction-et-baisse-de-consommation-les-vignerons-francais-en-crise/)

Si encore l’excellence et la tradition avaient été respectées… Amusant que l’auteur accuse les consommateurs d’avoir changé et ne dise rien des mutations régressives opérées dans la profession.

Heureusement qu’il nous reste les cidres et les bières !

Alain-Claude Galtié

(a) « (…) Il y a une forme moderne du fascisme qui est le fascisme de la distribution, qui est un monopole dans des républiques qui ont toujours condamné le monopole. (Mais) aucune loi de la république n’arrête les épiciers-rois Carrefour, Auchan et compagnie. Aucune loi !

À partir du moment où ce monopole de la distribution existe, qu’est-ce qu’il se passe ? Il se retourne vers le vigneron : « Tu m’emmerdes avec tes bons vins ! Je veux 1 million de bouteilles, 2 millions de bouteilles. Je veux tout pareil. » »

Aimé Guibert, du Mas de Daumas Gassac, qui, dans Mondovino, fait écho à Pasolini (La Rabbia, 1963) :

« (…) quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l’industrie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie«

(b) À la fin des années 1960, en plein période critique de la société de consommation, Constant Bourquin pressentait l’arrivée des gestionnaires de la marchandisation aux postes de nuisance, et les ravages qu’ils allaient commettre jusque dans les chais.

« Dans le vignoble d‘Espagne, je mets à part et hors de pair celui de la Rioja, le seul qui soit capable de produire de grands vins, et qui en produise à l’occasion. (…) C’est la région du monde, à ma connaissance du moins, où les vins, avant leur mise en bouteille, séjournent le plus longtemps dans des fûts, et je précise dans des fûts de bois, (…) car c’est dans le bois seul que le vin vieillit, se décante, s’use, voire s’oxyde (…) » se stabilise sans recours aux différents traumatismes inventés par les marmitons.

« Vous achetez en Espagne des vins de la Rioja sans prétention, sans indication de millésime, sans état civil déterminé – dont on vous dit simplement : mis en bouteille dans sa troisième année, dans sa quatrième année, dans sa cinquième année. Il faut comprendre que jusqu’à ce terme le vin en question, demeuré en fut, a été amené lentement, très lentement à son degré de stabilisation. Il a donc pu être mis en bouteille sans collage ni filtrage, et sans intervention de gaz sulfureux – les transvasages effectués deux fois par an suffisant à déposer les lies les plus fines, à assurer la limpidité future du vin, sans dénutrition et pour une période relativement longue. Bravo, très bien ! Mais de tels traitements ne sont possibles que dans l’optique de la vinification traditionnelle : le vin contenant le maximum de matières extractives et donc tout le tanin possible. La Rioja peut s’offrir le luxe d’attendre que ses vins aient mûri selon les recettes traditionnelles : parce qu’elle produit, encore aujourd’hui, presque tout le vin qu’elle vend (…) »

« Les pratiques dont je viens de parler me paraissent d‘un immense intérêt. Il n’empêche que nous en parlerons bientôt au passé, car elles sont irrémédiablement condamnées : les hommes n’auront plus le temps d’attendre et elles ne seront plus rentables. Quand la demande dépassera l’offre, la Rioja, en bonne logique, adaptera ses méthodes de vinification aux nécessités de son commerce. De grands oenologues lui dicteront alors les règles auxquelles elles obéira, dans un légitime esprit d’obéissance à tout ce que la déesse science (contrôlée par le négoce et transcrite par les techniciens) inspire. Et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.«

Connaissance du vin, Le bréviaire de l’amateur, Bibliothèque Marabout 1970

(c) « J’ai dans ma cave quelques flacons de beaujolais-villages de la récolte 1968, année peu faste. J’avais obtenu du récoltant qu’il en vinifierait néanmoins une petite quantité sans recourir à la chaptalisation. Résultat : un vin de dix degrés peu coloré, peu charnu – mais frais, fruité. (…) », Connaissance du vin, Le bréviaire de l’amateur, pages 82/83

« Le sucre ajouté par la chaptalisation représente un tiers de la production betteravière de la France, chaque année. Et la production du vin né de telles méthodes : sept mille quintaux d’anhydride sulfureux (en 1969) ! Ce qui n’exclut pas la collaboration de trente-deux autres produit chimiques. », page 83

« (…) apprécier le vin à son degré d’alcool ? (…) « C’est une hérésie trop fréquente de nos jours, hélas ! Je vous ferais goûter un vin exquis de la Moselle ; il ne pèse pas plus de sept degrés ! », Fernand Point, page 114

Mais « (…) C’est vrai que le consommateur a eu le goût formé à des vins de plus en plus alcooliques et qu’il réagit défavorablement à des vins légers, à leur degré d’alcool normal, à des vins naturels », page 43

« (…) Le petit vin qui pourrait être inoffensif à dix degrés, ne l’est plus quand on l’a sur-alcoolisé artificiellement et que de dix il a passé à treize ou quatorze (comme c’est fréquent en Beaujolais, par exemple). Les petits vins, en raison de leur constitution, ne supportent pas le supplément d’alcool qu’on leur a infusé, qui les déséquilibre. », page 119.

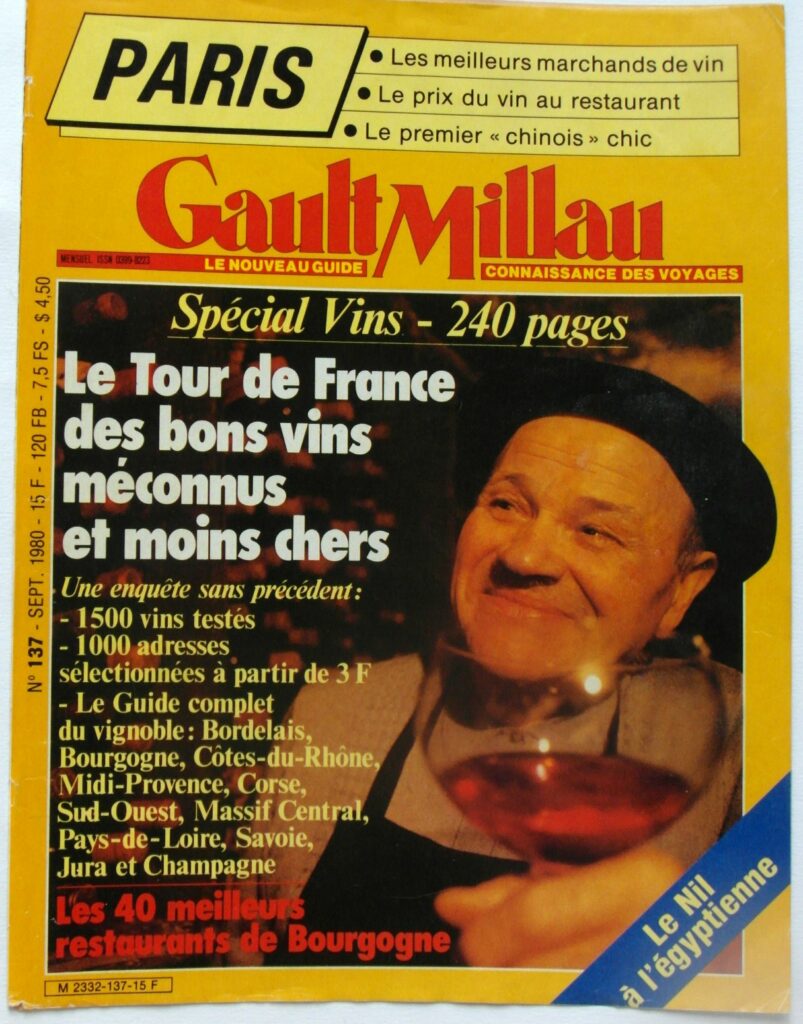

(d) la boutique magique de Jean-Baptiste Besse, « le plus modeste et sans doute le plus savant des marchands de vin de Paris » *, où tous les arômes étaient exaltés. Entre autres, les oxydatifs ! Quelle époque : rien qu’à Paris, les amateurs avaient le choix entre Besse, Legrand (rue de la Banque) et Jean-Baptiste Chaudet (rue Geoffroy Saint-Hilaire) ! Aujourd’hui, on cherche…

* Les aristocrates du bouchon, GaultMillau n°137, septembre 1980.

doc :

Savez-vous ce qu’est un vin oxydatif ?

https://www.toutlevin.com/article/savez-vous-ce-qu-est-un-vin-oxydatif

Vin oxydatif

https://www.vin-survin.fr/2019/12/23/vin-oxydatif/

Le réveil en fanfare des vins oxydatifs

https://www.larvf.com/le-reveil-en-fanfare-des-vins-oxydatifs,4664885.asp

En quête de vin nature