Culture réductionniste, confusionnisme et démocratie bafouée

Culture réductionniste, confusionnisme et démocratie bafouée

suivi de Aucun homme n’est une île (extrait)

C’est arrivé à la terrasse ensoleillée d’un bistrot de campagne…

Il est venu tout droit à notre table et mon compagnon de café nous a présentés. Apprenant mon identité écologiste, tout fier, il dit combien, en 1974, il avait été séduit par la Campagne Dumont (sic) ; séduit au point d’organiser un comité de soutien… Néophyte en écologie, il avait gobé toute la liturgie électoraliste, sans réaliser la contradiction avec le sens du mouvement. Il en avait donc déduit que l’alerte écologiste était soluble dans le système qui commence avec la première forme de capitalisation, celle du pouvoir. Alors, quand j’évoquai mon rôle dans l’aventure et tempérai son enthousiasme en disant que Dumont ne correspondait pas tout à fait à la légende répandue depuis, et que le projet des écologistes était un peu différent de ce qu’il avait apprécié, que nous voulions une dynamique collective, conviviale, démocratique, etc., comme nous l’inspire l’organisation holistique du vivant… il fut soudain tout agité : « Mais c’est la culture contre la nature qui inspire la démocratie. La nature est totalitaire, fasciste ! Faut demander à la gazelle mangée par le lion« .

Stupéfaction.

La culture contre la nature… Curieux pour un écologiste. Il déballait, intact, un argumentaire tombé des temps de l’aliénation, digne de ceux qui se croyaient insultés quand, dans les années soixante, j’osais dire que les hommes faisaient partie de la vie, comme les autres animaux. Les dualistes n’avaient pas encore découvert le vivant, et ils n’étaient donc pas en voie d’extinction ! Tout à coup, je me crus revenu 40 ans en arrière, quand nous crachaient au visage les énergumènes dépêchés par les ennemis de l’alerte écologiste. De quel grenier sortait-il celui-là ? Un matérialiste semblant très influencé par Descartes, le déiste et grand réificateur du vivant ? Que je me réfère à la vie bouleversait bien plus mon interlocuteur que l’annonce de la falsification de ce en quoi il avait cru. Cela, ça n’était pas grave. Cela cadrait avec ses références. Mais s’inspirer de la vie… Curieuse hiérarchisation. Pour lui, le vivant – déjà une singulière différenciation de la matière, comme une première émancipation, pourtant – ne pouvait inspirer l’émancipation. Il fallait, au contraire, s’arracher à lui pour se libérer. Un arrachement premier qui, au contraire, débilite et abolit toute résistance à la colonisation par le système mortifère : la conquête de l’esprit des hommes. Pas étonnant que des esprits ayant subis une telle ablation suivie d’un reconditionnement radical ne s’aperçoivent même pas des dégâts incommensurables qu’ils perpètrent ! Le zombie sorti tout droit des placards du cartésianisme semblait n’avoir pas eu connaissance de quelques détails de l’histoire de l’évolution. Pourtant, l’approche holistique par l’interdépendance, la complémentarité, les différentes formes de l’entr’aide de Kropotkine, l’intelligence collective du vivant, est très loin d’être nouvelle. Il semblait n’en avoir jamais entendu parler. Une Gazelle et un Lion… Comment pouvait-il tirer des conclusions philosophiques générales d’un acte de prédation interspécifique ?Comment pouvait-il ne tenir aucun compte des autres niveaux d’organisation ? Ignorait-il l’interdépendance, le commensalisme, le mutualisme, la symbiose, en général : l’association, la coopération… qui font que tout tient ensemble et invente des nouvelles formes ? D’ailleurs, ce Lion choisi comme épouvantail ne contribue-t-il pas au maintien de la végétation, donc à la bonne santé de l’écosystème, en régulant les prédateurs herbivores ?

L’éveil écologiste avait moins marqué notre visiteur venu du passé que les luttes de pouvoir qui avaient eu raison du mouvement. Pensait-il vraiment que le vivant peut être interprété à l’échelle de l’individu, en focalisant sur la prédation interprétée comme un conflit et unique forme de relation entre individus, sociétés, écosystèmes, etc., ? Pour ce genre de personnage et son école doctrinale, la « violence » et la « sauvagerie » de l’acte de prédation effacent les autres interrelations qui assurent la construction des ensembles denses et complexes, la biosphère elle-même. Ne reste qu’un champ de bataille, une confusion féroce n’expliquant rien de l’architecture du vivant et de sa beauté ! Étrange que, souvent, la prédation au sein de l’espèce humaine, et celle, catastrophique, des castes dominantes sur les autres hommes et sur le vivant, échappent à leur critique !

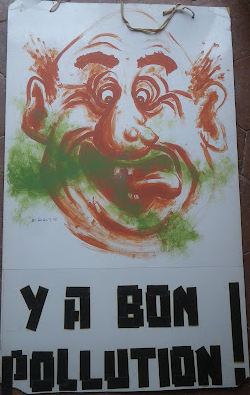

Alors, nous en sommes encore là ! En dépit de quelques avancées depuis l’époque où il fallait souligner que la pollution c’est pas bon, et que « l’Homme » n’est pas hors du vivant, la culture officielle est toujours incapable de descendre de son piédestal pour regarder le monde sous d’autres angles, et maintient la dissociation entre un « nous » démagogique (ou l’Homme) et tout le reste. C’est toujours une culture de la coupure avec le vivant, une culture contre l’intelligence qui est bien peu de chose sans la sensibilité, une culture de la réduction utilitariste, une culture impérialiste, comme l’a définie Donald Worster (Nature’s Economy : A History of Ecological Ideas, 1977). Avec un tel formatage, il ne faut pas s’étonner que nous allions d’incompréhension en conflit, de désastres en catastrophes !

Près de cinquante ans plus tard, la réaction du visiteur du bistrot de campagne fait encore mieux percevoir combien la nouvelle gauche écologiste devait inquiéter les grands prédateurs mobilisés pour étendre le filet de « la croissance marchande » sur toute la planète. Que l’on puisse se soucier du bon état de celle-ci était une aberration dangereuse pour leur dieu progrès, pour leurs pouvoirs et leurs profits. Vraiment, il ne fallait pas que ces écologistes contaminent la masse des proies convoitées avec leurs alertes et leurs idées bizarres ! Les prédateurs avaient raison : ils n’auraient pas pu tant asservir et ruiner avec des écologistes hors de contrôle.

Notre visiteur éclair semblait être plus familier avec les ruminations enfiévrées d’un Jacques Julliard sur « l’immobilisme stupide de la nature brute » (a) qu’avec les écrits de Theodor Adorno et Max Horkheimer dont la critique est, ici, condensée par Donald Worster :

« (…) l’analyse des deux figures de proue de l’école de philosophie critique de Francfort, Max Horkheimer et Theodor Adorno, exposée dans leur ouvrage Dialektik der Aufklärung [La dialectique des Lumières] *. Avec le recul, l’un de mes plus grands regrets est de ne pas m’être appuyé plus explicitement et plus fréquemment sur leurs travaux. Car mon analyse et mon raisonnement sont très parallèles. Depuis le dix-huitième siècle, la pensée occidentale s’est trouvée confrontée à un choix contradictoire entre deux façons de raisonner, deux positions, deux écoles différentes. La première préconise de libérer l’esprit humain du carcan mental dans lequel il s’est lui-même emprisonné, dans l’espoir de parvenir aux valeurs intrinsèques de l’ordre, aux fins dernières, au but ultime de la vie. C’est le côté critique des Lumières : la raison consacrée à la libération, à la transcendance. Sur le rivage opposé de cette dialectique, on trouve la deuxième école, qui propose une domination de la nature. Cette dernière position, devenue la branche la plus active de l’héritage des Lumières, présuppose une désacralisation du monde, une réduction quantitative et mécaniste de l’univers en une « masse informe d’objets hétéroclites ». La raison devient un simple instrument au service des moyens et non des fins. Cette façon de voir conduit à l’aliénation spirituelle de l’homme, à sa coupure d’avec la nature, puis à l’industrialisation et à la mercantilisation du monde vivant. Toute l’histoire de la science ainsi que toutes les autres dimensions de la vie intellectuelle depuis le dix-huitième siècle sont empreintes de cette dialectique. Or l’homme de science, comme nous tous, ne peut se dispenser de faire un choix entre ces deux options contradictoires.«

Et Donald Worster de poursuivre :

« À l’époque où j’ai composé ce livre, j’ai choisi de désigner ces deux conceptions différentes sous les noms de science arcadienne et de science impérialiste. Ces dénominations ont l’avantage de mettre en relief la vive tension existant entre l’écologie et les idées qui naviguent dans son sillage intellectuel. J’ai donc décidé de les laisser tels quels dans cette nouvelle édition, sans nier pour autant les termes employés par Horkheimer et Adorno, recouvrant plus ou moins les mêmes catégories mentales, sont probablement plus clairs, plus universels, plus justifiables philosophiquement. Quoi qu’il en soit, l’histoire de l’écologie peut très facilement s’interpréter comme une lutte entre deux factions rivales s’opposant sur leur vision des rapports entre l’homme et la nature : l’une a pour premier objectif de découvrir les valeurs fondamentales et de les préserver, l’autre vise à créer un monde instrumentalisé et à l’exploiter.

Se reporter à la magnifique discussion de l’école de Francfort par Martin Jay, dans The Dialectical Imagination, Boston 1973. »

Car, Adorno et Horkheimer en ont fait aussi la démonstration, nous devons au côté obscur des « Lumières« , celui de « l’industrialisation et (de) la mercantilisation du monde vivant« , l’idée stupide d’une supériorité humaine sur la vie et d’un droit à la domination. Cela aussi notre visiteur-surprise devait l’ignorer. Comme il ignorait tout de l’économie de la nature (Carl von Linné). On constate encore souvent cette ignorance dans les propos de maints philosophes politiques pour justifier leurs préjugés « anti-nature » ou, simplement, une défiance vis-à-vis des écologistes. Bien avant Adorno et Horkheimer, de tous temps, les observateurs du vivant ont deviné que « la loi du plus fort » n’était pas le secret de sa cohésion. Comme Charbonneau savait que « la liberté pour tous (est) inséparable de la nature » (La Gueule Ouverte, juillet 1974).

Chez les écologistes et leurs commensaux de la nouvelle gauche des années soixante et ensuite, le souci de la démocratie, d’une vraie démocratie, était constant. C’était comme un besoin lié à l’instinct de survie. Et quelle en était la source féconde ? Cela correspondait au besoin naturel d’épanouissement de chacun et de tous, ensemble, et cet élan était stimulé par la reconnaissance de l’organisation coopérative, associative, symbiotique du vivant. Une organisation tissée par les interrelations entre tous les êtres à tous les niveaux, toutes régulées, orientées par la complémentarité et l’interdépendance. Une organisation holistique où la capitalisation de pouvoir n’a aucune place – mieux : où elle est nuisible.

Dans la construction du vivant, chaque forme est une pièce constitutive d’une autre forme. « Depuis le frémissement du point suprême jusqu’aux confins des choses, toutes sont enveloppées les unes des autres, cerveau à l’intérieur d’un cerveau, souffle au dedans d‘un autre souffle (…) », extrait de la Kabbale rapporté par Henri Laborit (Dieu ne joue pas aux dés). « Cerveau à l’intérieur d’un cerveau, souffle au dedans d‘un autre souffle »… Justement, de façon similaire, en interagissant librement, horizontalement, sans hiérarchisation de pouvoir, les intelligences distinctes (et diverses) donnent naissance à l’intelligence collective. L’habitude de tout séparer, de tout cloisonner, l’ignorance commune du collectif et des dynamiques holistiques obligent à envisager d’abord l’intelligence de la personne pour accéder à l’intelligence collective. Mais, dans l’ordre du développement de chacun, c’est l’intelligence collective qui baigne, stimule et nourrit l’intelligence de l’individu. L’une ne serait pas sans l’autre. Il ne peut exister d’adaptation à l’environnement et de démocratie sans intelligence collective librement épanouie. Ce seul constat ruine les prétentions utilitaristes et élitistes des hiérarchies bâties par spoliations et capitalisation, celles qui dissocient et aliènent pour exister (ci-dessous : Aucun homme n’est une île)…

La fermeture au vivant incarnée par notre visiteur explique l’hostilité à l’encontre du mouvement écologiste et le succès du système mortifère ; une hostilité poussée jusqu’à la fureur, comme un certain soir de juin 1972, à Paris, sur le Pré-aux-Clercs*. Comme l’avait déjà décrit Fournier et, sans aucun doute, le supportait Grothendieck à Survivre et Vivre à la même époque, les gauchistes de toutes obédiences partageaient passionnément ce manque de culture avec les fanatiques du capitalisme. D’ailleurs, depuis le 23 juin 72 et l’intrusion de la soldatesque gauchiste menée par Lalonde et Alain Hervé, les ennemis de la nouvelle gauche écologiste ne cessaient de nous montrer leur déficit culturel et leurs amputations.

* Le féminisme détourné

Interloqué d’entendre pareil discours dans la bouche d’un ancien compagnon, je lui glissai que ce qu’il venait de débiter est justement ce qui est inculqué pour nous détourner de nous-mêmes et nous livrer en pâture aux exploiteurs. J’ajoutais que, dans « la nature« , comme il disait, les écologistes voyaient au contraire la voie de l’émancipation, et que c’est bien à cause de cela que les écologistes représentaient le plus grand danger pour l’exploitation, à cause de cela qu’ils avaient été escamotés. Son sourire s’était effacé. Il avait perdu sa belle assurance. Je lui contai succinctement l’assemblée écologiste du Pré-aux-Clercs sabotée par les gauchistes. Il explosa : « Magouiller les assemblées générales, les élections, c’est le jeu de la démocratie ! Je l’ai fait moi-même« .

Joli.

Typique des slogans les plus absurdes assénés par les ennemis des écologistes il y a cinquante ans. Là, dans cette campagne, devant moi, s’agitait un adepte assumé de la manipulation ! Un adepte du divorce entre l’alerte, le projet et les moyens d’agir *. Adepte peut-être aussi du gouvernement invisible d’Edward Bernays **. Il n’avait pas pu dissimuler. Trop d’émotion. La confrontation avec un peu de pensée écologiste et un fragment de l’histoire du mouvement avait été trop forte. Que ce qu’il avait cru chercher en 1974 se soit, enfin, matérialisé devant lui n’avait fait qu’ajouter à son malaise. Du fait de sa dérive loin des élans de sa jeunesse, la rencontre qui l’avait d’abord enthousiasmé s’était muée en mauvais trip. Toujours agité, il s’éloignait déjà à grandes enjambées. Dommage. Pourquoi tant de trouble ?

* Toujours la prise et la capitalisation du pouvoir, et « la fin justifie les moyens« .

** Par exemple : « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. »

https://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Bernays_Propaganda.htm

Vertige. Sa proclamation faisait écho aux agressions que j’avais vécues. Du Pré-aux-Clercs à la mésaventure Dumont, à l’assemblée de Versailles en février 1980, à la « réunion nationale des écologistes », à Lyon en mai 1980, etc., tout, tout n’était pour lui qu’exercice normal de la démocratie. Cela faisait encore écho à la confession de Lison de Caunes, dans Les jours d’après (JCLattès 1980). Aussi au témoignage de Christophe Bourseiller sur les maoïstes qui « investissaient les révolutions minuscules » (sic) de l’alerte écologiste et de l’émancipation. Notre visiteur éclair rejoignait donc Françoise d’Eaubonne et les autres vedettes du gauchisme et du PSU qui nous avaient dévoilé leur conception de la démocratie un certain soir de juin 1972, puis leur amour de la croissance.

Et, en effet, notre ami commun me confia que le démocrate saboteur de la démocratie avait été militant gauchiste dans les années soixante-dix – plus précisément maoïste – et… chrétien ! Au paroxysme de la confusion. Depuis, il n’avait pas cessé de plonger plus profondément dans les bénitiers, sans pour autant sembler réaliser les oppositions entre ses différentes religions. À peine engagé en politique, il avait été embrigadé et formaté. Extraordinaire cocktail : maoïste (!), anti-nature et magouilleur, il avait soutenu René Dumont en se croyant devenu écologiste. Un écologiste croyant que « la nature est totalitaire, fasciste« , tout en foulant les règles élémentaires de la démocratie et du bien commun* ! Ignorant des perspectives ouvertes par les écologistes, il n’avait rien vu de dérangeant dans la Campagne Dumont. Révélateur **. Dominateurs « anti-nature« , productivistes et comploteurs impénitents faisant de tout un enjeu de pouvoir, lui et ses semblables allaient le rester. Même ceux qui ne sont pas tombés dans l’ultra-capitalisme ont affirmé leur haine de la démocratie dans l’élimination et la censure des écologistes, et la falsification de l’histoire de ce mouvement social jusqu’à aujourd’hui.

* Quelques années plus tard, l’un de ses collègues reconnaîtra : « J’ai l’âge d’avoir pensé que la nature était à droite et je me suis aperçu, un beau jour en me réveillant, qu’elle est à gauche« . Il était temps !

** À l’inverse, le virage électoraliste éloignera beaucoup d’écologistes.

Somme toute, des profils assez proches de celui de cet autre grand ami de la démocratie – un mao aussi – qui, au même moment, tentait de prendre le contrôle de Maisons Paysannes de France (b). Ressemblant aussi avec celui de Brice Lalonde qui trompait tout le monde (enfin, presque) depuis ses années de syndicalisme étudiant. Dans tous les cas, accointances communes et mêmes méthodes totalitaires (justement). Ils partageaient plus ou moins faussement la même fièvre maolâtre des précieux ridicules qui se sont employés à étouffer les alertes et les alternatives à partir du tout début des années 1970 (c). Plus ou moins faussement, car une très vieille connaissance a fini par m’avouer « la solidarité de la bourgeoisie » qui, au-delà des apparences, les unissait tous (« Oui, même avec les plus nuisibles« ); bien plus que les divagations « révolutionnaires » puisées dans les meilleurs totalitarismes.

Évidemment, avec de pareils énergumènes se mêlant à elle, la nouvelle gauche qui voulait rouvrir la culture sur le vivant, restaurer le politique et sauver la démocratie, en faisant ce qu’elle disait et disant ce qu’elle faisait, n’avait aucune chance.

C’est probablement pour ne pas se dévoiler davantage et en entendre plus sur ses incohérences (et ses péchés imprescriptibles) que le visiteur du bistrot de campagne s’enfuyait. Sans doute aussi pour qu’on ne l’interroge pas sur ce qu’il avait fait précisément. S’était-il reconnu dans ma description ? En tout cas, plus de quarante ans après, il n’avait pas encore appris la différence entre gauchisme et nouvelle gauche ! Comme à des tas d’autres rencontrés auparavant, la relation entre la démocratie et l’organisation du vivant et, plus encore, l’intégration de l’écologie dans tout acte politique lui donnaient des boutons. C’est avant tout parce qu’il n’y connaissait rien et qu’il refusait de remettre en cause ses croyances.

Sous le coup de l’émotion, ce témoin a livré une information précieuse : il n’a pu dissimuler que la « magouille » la plus abjecte avait été une pratique courante et perçue comme positive chez les gauchistes (y compris chrétiens) ! En quelques instants de perte de contrôle, il a confirmé le rôle déterminant des tartuffes, qui ont trompé jusqu’à leurs amis (tel Guy Hocquenghem*), dans l’effondrement de la conscience écologiste et la dégradation de la pratique démocratique. Que leur importait ? Ils avaient si peu idée des conséquences que, hors Hocquenghem, l’éveil tarde encore à venir ! Magouilles et luttes de pouvoir n’étaient-elles pas un jeu : « Je l’ai fait moi-même » ?

* Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, Albin Michel 1986.

Comme Serge July le claironnait en 1985 (« Tout s’est filé sans heurts, sans débat intérieur. Et, à chaque fois, l’expérience a été formidable« ), l’amour de la magouille avait beaucoup profité à notre visiteur : il avait fait carrière. Comme July, appuyé, soutenu, porté par ses semblables, le témoin-surprise avait « occupé des positions de pouvoir, meublé des hiérarchies, tenu la scène et les journaux, écrit des livres, les avait publiés et commentés« . Décidément très éclairant et toujours d’actualité cet aveu de July (en 1978, cette fois) ! Le visiteur était juste trop jeune pour être de « la génération » chère à July. Quoique… Mais il avait été bien corrompu par elle, et entraîné. Impressionnants effets délétères dans le temps même où les écologistes voulaient stimuler la prise de conscience et le développement de l’intelligence sensible (l’écologisation) ! Où l’on voit une nouvelle fois la force immédiate et durable de la contamination par l’idéologie et les turpitudes capitalistes.

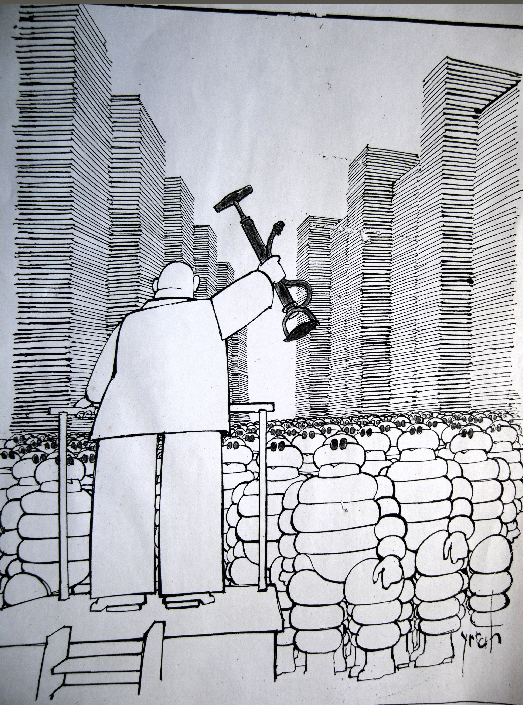

Entre autres titres, notre témoin-surprise était directeur d’études dans une école de « haute » réputation. Il enseignait, était publié et donnait des conférences et avait une page Wikipedia (la plupart de ceux qui ont contribué à la nouvelle gauche écologiste n’en ont pas). Comme beaucoup d’autres ennemis de la nouvelle gauche, l’ex-gauchiste était devenu l’un de ceux qui ont charge de conditionner les jeunes esprits, futurs « cadres des corps intermédiaires« , pour les mettre au service de l’exploitation à outrance (la croissance marchande), précisément avec les sottises qu’il venait de nous jeter à la figure.

Admirable boucle de rétroaction entre militantisme juvénile manipulé et renforcement du système prétendument honni ! On pourrait ne voir aucune relation entre ce personnage et l’un ou l’autre des agences, collèges, partis, media propagandistes, etc., auxquels appartenaient les adversaires des écologistes. Sa seule culture déconnectée du vivant (la « nature est totalitaire, fasciste« ) et méprisante pour la démocratie suffit à expliquer son adhésion au système prédateur. S’il n’y avait ses connexions maoïstes… En applaudissant rétrospectivement le sabotage de l’AG des écologistes et de leur mouvement, le désormais directeur de « hautes études » nous confirmait plus de 40 ans d’observations de terrain sur l’élimination des adversaires politiques et la falsification de la représentation. Un pur exemple du cynisme qui, en tous domaines, justifie la sélection par la fascination pour les luttes de pouvoir, l’aptitude aux coups bas et à la courbette devant les champions de ce jeu d’idiots. C’est bien cette boue qui a pris le pas sur l’intégrité, la culture de la confiance, la compétence et le souci du bien commun, bref sur ce qui fonde la démocratie, depuis… depuis combien de temps ? Dans la sortie de l’ex-gauchiste, aussi brève que riche en informations, on trouve, au moins pour une part, l’explication de la poursuite de la censure appliquée aux acteurs de la nouvelle gauche ; censure, proscription et falsification pour encore et encore dissimuler et maquiller les malfaisances de « la génération« . Une « génération » fort ressemblante à la bourgeoisie solidaire de ma vieille connaissance maoïste évoquée plus haut. Une solidarité restreinte miraculeusement payante au détriment de l’ensemble :

« La fraction intellectuelle s’est plutôt bien reconvertie dans des positions dominantes au sein du champ universitaire, éditorial, comme Michel Le Bris, ancien directeur de La Cause du peuple, ou journalistique. Libération, avec Serge July, Antoine de Gaudemar, fut fondé dans le prolongement de l’Agence de presse Libération, proche de la Gauche prolétarienne. On connaît les trajectoires des frères psychanalystes Jacques-Alain et Gérard Miller ou celle des architectes Roland Castro, Christian de Portzamparc ou Jean-Pierre Le Dantec, directeur de l’Ecole d’architecture de Paris. Jacques Broyelle, qui fit le voyage à Pékin en 1967, est devenu journaliste à Valeurs actuelles. Etrange trajectoire que celle de ces maos qui, comme Pierre Rigoulot, André Glucksmann ou Olivier Rolin, feront un grand écart idéologique : après avoir dénoncé l’impérialisme américain au Vietnam, ils finiront en défenseurs inconditionnels des Etats-Unis, justifiant l’intervention en Irak menée par George W. Bush.« , François Hourmant février 2018.

Une « fraction intellectuelle (…) bien reconvertie dans des positions dominantes au sein du champ universitaire, éditorial », en effet ! Et encore n’est-ce là qu’une petite partie de l’appareil chargé de stériliser le mouvement social. Ceux qui n’ont pas subi ou constaté les intimidations, les censures, les ingérences, les corruptions, les ostracismes, les mensonges et les calomnies, la falsification de l’histoire, enfin toute la gamme des manipulations, peuvent-ils seulement se représenter les conséquences de l’occupation « des positions de pouvoir » par « la génération » au service de « la structure de pouvoir » (d’après le constat, déjà fait en 1966, par Conor Cruise O’Brien sur la compromission de la majeure partie des intellectuels occidentaux. Cité dans Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle, pages 371-372).

Le cri du coeur de l’ex-mao sur l’idée et la pratique de la démocratie dit tout de la qualité de la « représentation démocratique » qui a installé et, chaque jour, renforce le capitalisme : une capitalisation des impostures où les titres et la « réussite sociale » sont les marques de la trahison du vivant.

« Amoncellement d’escroqueries et d’impudences » avait diagnostiqué Guy Hocquenghem. Sur fond de ruine sociale et écologique. Pour en avoir trop vu de l’intérieur, Hocquenghem a pu dénoncer ce que nous n’osions encore identifier : cette volonté de dégradation générale des relations sociales, de dégradation de la relation écologique aux autres, jusqu’au maximum de la dissociation; une volonté qui était commune à tous nos ennemis*, du plus misérable des suivistes aux chefs de la guerre froide culturelle. Si les déclarations auto-satisfaites de July et Bizot, et les dénonciations de Guy Hocquenghem n’y avaient pas réussi, le constat de François Hourmant sur les confortables reconversions des imposteurs permet de mesurer l’étendue du système qui étouffe encore la critique, les alertes et les alternatives.

* Et qui l’est restée !

Détail piquant, l’enseignant convaincu que la voie de la démocratie passe par la magouille des assemblées générales et des élections a pour collègue Bernard Manin dont les écrits sur l’hypothétique valeur de la démocratie représentative connaissent un grand succès. Même école et charge équivalente. L’ex-maoïste a-t-il osé exposer ses certitudes à Bernard Manin ?

Mieux encore, au moment de son esclandre campagnard, l’ex-gauchiste devenu enseignant de haut-vol préparait une élection. Il allait se faire élire « président » de l’école. Élu « président » dans une école prestigieuse de la République… Il fait donc partie de ces fameuses « élites » ! Toujours avec les mêmes méthodes – les « tactiques de Congrès » qui révulsaient Emmanuel Mounier 75 ans auparavant (d). Évidemment, sinon il n’aurait pas « réussi« .

Au fait, Bernard Manin a-t-il voté pour lui (e) ?

Alain-Claude Galtié 2013

notes

(a) Non à la déesse Nature ! par Jacques Julliard, Nouvel Observateur décembre 2009

.

(b) Sept mois après Dumont et la grande manoeuvre anti-nouvelle gauche, Aline et Raymond Bayard (fondateurs de Maisons Paysannes de France) témoigneront de la violence de la manipulation et de sa simultanéité dans toutes les parties du mouvement :

À la différence de la structure juridique « Amis de la Terre » qui avait été pensée et créée pour piéger les acteurs de la nouvelle gauche écologiste et détourner l’attention des sympathisants, Maisons Paysannes était une association déjà constituée. Cependant, l’opération entriste qui y a été réalisée – par Roger Fischer et sous le même commandement – a failli réussir. Malgré le réseau de sympathies et de solidarités tissé au long d’une dizaine d’années de recherches sur le patrimoine, malgré les chantiers de restauration, la manipulation a été si difficile à déjouer que l’association en a été profondément blessée.

Il convient de ne pas oublier que, ceci correspondant à cela, Roger Fischer a pleinement participé au « Mouvement Écologique« , simulacre mi-gauchiste mi-collège invisible apparu durant l’automne 1974 pour capter les nouvelles énergies. Ni qu’il a, ensuite (1978), constitué une « CIME » (Coordination interrégionale des mouvements écologistes) confidentielle (avec Solange Fernex, Antoine Waechter, François Degans, Jean-Luc Burgunder, Roland de Miller, Philippe Lebreton, Pierre-Alain Brossault), puis un CLÉ (Comité de Liaison Écologique)… L’histoire de ces personnes, sinon leur positionnement « coordinateur » contre la philosophie politique des écologistes (écologisation), révèlent encore la lourde empreinte du « collège invisible » – le réseau dissimulé de Denis de Rougemont et du Congrès pour la Liberté de la Culture. Bien sûr, Roger Fischer a participé aux réunions de Lyon et de Versailles qui virent l’exclusion et la censure des écologistes lanceurs du mouvement (ceux de la nouvelle gauche) et, avec Philippe Lebreton, il s’employa à verrouiller le MEP en parti politicien de plus en plus éloigné de la culture écologiste. Connexion complémentaire dans le « ME » et les Amis de la Terre : sa familiarité avec les saboteurs gauchistes de 68 et de la suite. Une familiarité qu’il entretenait assidûment dans les établissements de Saint-Germain-des-Prés (en particulier, à la Rhumerie).

.

(c) Chronique des années noires en Chine : 1958-1978

https://journals.openedition.org/com/6158?lang=en

Leys, l’homme qui a déshabillé Mao (Public Sénat)

https://www.youtube.com/watch?v=6bOI2B68GsY

Le fossé, film de Wang Bing

et Fengming, chronique d’une femme chinoise

dans :

.

(d) À propos de la constitution falsifiée de la Première Internationale, Emmanuel Mounier a clairement décrit les manipulations qui allaient être encore perfectionnées par la suite :

« Marx et Engels sont dans les coulisses. (…) Doctrinaires, leur passion ne va pas directement aux hommes et à leur misère, elle traverse leur système et souvent s’y attarde. Tout idéologue (en ce sens) est un autoritaire. « Nous avons la science absolue de l’histoire. Nous forcerons donc les hommes bon gré mal gré dans l’histoire telle que nous la concevons. » Et ils ont la conscience tranquille, puisque, dans leur système, c’est l’histoire qui force les hommes et non pas leur propre fantaisie. L’absolutisme, enfin, entraîne infailliblement l’appareil policier ; intrigues, truquages de textes, agents secrets, infiltrations, mouchardages, les tactiques de Congrès sont déjà au point.«

Communisme, anarchie et personnalisme (Esprit, avril 1937).

.

(e) Bernard Manin a utilement rappelé que l’élection relève du régime aristocratique – d’autant plus que la sélection qui la précède est un long chemin de spoliations, de manipulations et de malversations (comme en a témoigné le visiteur du bistrot de campagne, et comme nous l’ont démontré tous ses amis).

Quatre ans après la confession au bistrot, un autre collègue du témoin involontaire – même école, même niveau de responsabilité – publiera un article stupéfiant dans Libération (Les impasses d’un couple obscène, 28 mai 2014). Comme Edgar Morin en 2012*, Michel Wieviorka y invoque la nouvelle gauche plus particulièrement écologiste – mais sans jamais l’identifier (?) – pour souligner le ratage complet de la restauration du politique qu’elle voulait inspirer (entre autres, en témoigne mon article paru dans Le Courrier de la Baleine au début de l’année 1974 : Écologiser la politique ?). Problème, il ne dit pas pourquoi et comment. Et pour cause, Michel Wieviorka commet un anachronisme étonnant en situant la création du parti « Vert » au début des années 1970 (c’est 1984) **, confondant les acteurs de la nouvelle gauche avec ses ennemis ! Ainsi, il réalise l’exploit de réveiller le souvenir de la mutation du politique proposée par la nouvelle gauche, et de l’enterrer aussitôt en l’attribuant à ceux qui ont exécuté celle-ci ! Wieviorka aurait-il été maoïste ? A-t-il été contaminé ?

* En 2013, il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance des experts (Le Monde 01 01 2013)

** une erreur d’autant plus troublante qu’elle coïncide avec la création du « collège invisible de l’écologisme » qui est, en effet, à l’origine de la substitution des politiciens Verts au mouvement écologiste. Voilà qui rappelle encore l’avertissement de Bernard Charbonneau dans La Gueule Ouverte de juillet 1974…

Le « Bip Bip » (une sorte de Roadrunner de Bourgogne) de la terrasse de café ensoleillée aurait-il contribué à désinformer son collègue Wierviorka ?

Wierviorka ignore-t-il tout de l’effacement de la nouvelle gauche dont, pourtant, il invoque l’esprit ?

S’agit-il seulement d’une erreur due à l’ignorance et à de mauvaises influences ?

Où l’on voit à l’oeuvre le gommage de l’histoire, cette « opération subtile qui avance à petits pas : il s’agit d’effacer des liens de cause à effet à travers l’espace et le temps« , Paul Farmer (chapitre Manipulation dans la manipulation…)

à propos de l’article de Michel Wieviorka :

https://planetaryecology.com/comment-avons-nous-pu-tomber-si-bas

en complément :

.

.

Aucun homme n’est une île (extrait)

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble (…) la mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain«

John Donne, 1572 – 1631

Phénomène suscité et entretenu par la production des étoiles et leur flux d’énergie, la vie n’a cessé d’engendrer de l’organisation par association des éléments de base, puis par combinaison et recombinaison de ses créations. Plutôt que la mutation aléatoire et la lutte éliminatoire chères à ceux qui ne peuvent être sans se croire supérieurs, la coopération, l’association et la symbiose sont les principales dynamiques créatrices de la diversité des êtres et des niveaux d’organisation. Les bactéries et la biosphère – le microcosme et le macrocosme – sont nés en même temps et ont évolué de concert. La vie est un foisonnement de relations, d’actions et de rétroactions en boucles, en tourbillons, en spirales, en spirales de tourbillons… Toutes et tous se stimulent pour créer des formes toujours plus complexes dont les capacités, les qualités surpassent la somme de celles de leurs constituants (c’est la caractéristique des dynamiques holistiques). Elle est un mouvement synergique dont le sens est celui de l’augmentation de l’information (celle-ci est proche de l’esprit des Anciens), de l’intelligence et de la sensibilité. Du plus modeste au plus grand niveau d’organisation constitué de tous les autres, la vie maintient un équilibre dynamique interne, donc sa forme, par l’interaction de multiples régulations. La vie se crée et s’organise elle-même. Elle se complexifie et s’adapte aux changements. Elle est autopoïétique (1).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Homéostasie : Dès 1865, Claude Bernard remarquait que « la constance du milieu intérieur est la condition essentielle d’une vie libre« . Au début des années 1930, le physiologiste Walter B. Cannon qualifie d’homéostasie la conservation de la forme des organismes par le jeu interactif de multiples actions régulées en fonction de cette conservation, laquelle est en retour indispensable au maintien de chacune de leurs parties. Auparavant, Henri Bergson avait remarqué la « coordination spéciale des parties au tout qui est caractéristique du phénomène vital« , et Henri Laborit allait écrire : « Pour qu’un organisme fonctionne correctement, il faut que tous les éléments de chaque niveau d’organisation, depuis la molécule jusqu’à l’ensemble, participe pleinement au maintien en vie de cet organisme« . C’est cette relation d’interdépendance et de complémentarité typiquement holistique que Edouard Goldsmith a baptisé homéotélie. C’est la condition du maintien des organismes vivants, du plus petit au plus grand et complexe, la biosphère.

Autopoïèse : De auto (soi-même) et poièsis (création). C’est la capacité de se construire et de se maintenir en s’auto-régulant.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dans ce contexte, les recherches de Pierre Kropotkine et des biologistes A. Schimper, Andrei S. Famitsin, Boris M. Kozopoliansky, Konstantin S. Mereschovsky, Paul Portier et Ivan Wallin, sont restées méconnues, rejetées avec dédain par les défenseurs du dogme dominant déjà échaudés par l’évolution coopérative de Charles Darwin, Kropotkine, etc. Entre la fin du XIXème et la première moitié du XXème siècle, en constatant que des bactéries avaient constitué les cellules eucaryotes, ils avaient su voir le rôle essentiel joué par les différentes formes de la coopération et de l’association (l’entr’aide de Kropotkine) comme premiers principes du vivant. C’est, enfin, grâce à Lynn Margulis et Dorion Sagan que les verrous du conditionnement ont commencé à céder devant les constats sur la place essentielle de l’association dans l’organisation du vivant (2).

Désormais, comme Lynn Margulis et Dorion Sagan, beaucoup d’autres ont reconnu chez une grande variété d’êtres « des reliques vivantes de ce qui fut autrefois des individus séparés« , renforçant de plus en plus « la certitude que tous les organismes visibles ont évolué par symbiose, le groupement qui conduit à des avantages mutuels par le partage permanent des cellules et des corps (…) Depuis la première bactérie jusqu’à aujourd’hui, des myriades d’organismes formés symbiotiquement ont vécus et sont morts. Mais le commun dénominateur microbien reste inchangé dans son essence. L’ADN humain dérive d’une séquence intacte des mêmes molécules que les plus anciennes cellules qui se formèrent sur les bords des premiers océans, chauds et peu profonds. Le corps humain, comme celui de tout être vivant, préserve l’environnement de la Terre primitive. Les hommes coexistent avec les microbes d’aujourd’hui et ils abritent les restes des autres, symbiotiquement intégrés à l’intérieur de leurs cellules. De cette manière le microcosme vit dans l’homme et l’homme en lui (…) Bactéries mises à part, tous les organismes, absolument tous, sont le résultat de l’association de plusieurs organismes individuels, qui se sont rencontrés dans le lointain passé, se sont unis par intérêt mutuel, ont mis leurs gènes en commun, et ont donné lieu à des organismes complexes de plus en plus performants« .

Robert L. Reclaire, le premier traducteur de « L’Unique et sa propriété » de Max Stirner (Johann Schmidt de son vrai nom), évoquait Nietzsche dans la préface de l’édition de 1899 : « L’Unique est donc pour Stirner le moi gedankelos qui n’offre aucune prise à la pensée et s’épanouit en-deça ou au-delà de la pensée logique ; c’est le néant logique d’où sortent comme d’une source féconde mes pensées et mes volontés. – Traduisons, et poursuivant l’idée de Stirner un peu plus loin qu’il ne le fit, nous ajouterons : c’est ce moi profond et non rationnel dont un penseur magnifique et inconsistant a dit par la suite : O mon frère, derrière tes sentiments et tes pensées se cache un maître puissant, un sage inconnu; et il se nomme toi-même. Il habite ton corps, il est ton corps (…) » [Freidrich Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathustra »]. Cet Unique où Stirner aborda sans reconnaître le sol nouveau où il posait le pied, croyant toucher le dernier terme de la critique et l’écueil où doit sombrer toute pensée, nous avons aujourd’hui appris à le connaître : Dans le moi non rationnel fait d’antiques expériences accumulées, gros d’instincts héréditaires et de passions, et siège de notre « grande volonté » opposée à la « petite volonté » de l’individu égoïste, dans cet « Unique » du logicien, la science nous fait entrevoir le fond commun à tous sur lequel doivent se lever, par-delà les mensonges de la fraternité et de l’amour chrétiens, une solidarité nouvelle, et par-delà les mensonges de l’autorité et du droit, un ordre nouveau« .

Pour écrire cela, il est vraisemblable que Robert L. Reclaire connaissait les recherches qui, depuis une vingtaine d’années, repéraient la trace des bactéries dans l’histoire des cellules (en particulier les travaux de l’allemand A. Schimper). C’est bien pourquoi la majeure partie de la culture officialisée, enseignée, rabâchée à longueur de média sert à provoquer et confirmer la rupture avec le corps et le vivant : pour effacer une connaissance si contraire aux fondements de la domination. La réflexion de Robert L. Reclaire annonce L’Entr’aide (1910) où Pierre Kropotkine traite de la coopération comme « facteur de l’évolution » dès le stade des micro-organismes. Elle annonce les développements ultérieurs jusqu’aux travaux de Lynn Margulis et Dorion Sagan (L’univers bactériel, Éditions Albin Michel 1989.

L’observation des parties et des strates d’organisation qui nous construisent, et de celles dont nous sommes des composantes, comme la simple écoute de notre corps et de l’ensemble vivant, montrent que tous les êtres sont des symbiotes, y compris nous : constitués d’êtres associés, eux-mêmes constitués d’autres êtres associés, nous participons à d’autres organismes jusqu’au plus grand qui fusionne tous les autres. Le tout est une communauté de communautés. Henri Laborit dit : « (…) pas plus que ma cellule hépatique n’a conscience du discours que je tiens, pas plus nous n’aurons conscience du discours que tiendra l’organisme planétaire que constituera peut-être un jour, ou que constitue peut-être déjà, l’ensemble des individus« . Par rapport à la scolastique qui nous a généralement été inculquée, le changement de point de vue est d’importance. Entre autres choses, nous n’avons pas été conçus par un dieu particulièrement facétieux, nous n’avons pas été destinés à dominer la création, nous ne nous sommes pas non plus faits nous-mêmes, et il n’y a pas de discontinuité entre « l’Homme » et « la nature« , entre les petits êtres, les grandes formations écologiques et la biosphère. Nous sommes, au contraire, inclus dans les relations d’interdépendance qui unissent tous les êtres et leur environnement.

Les mêmes dynamiques combinatoires ont formé tous les organismes, du plus modeste au plus grand. L’élément de construction de base a les caractéristiques de l’esprit (ou de l’information). Il n’est pas matériel : c’est la relation d’échange, celle qui établit une réciprocité – l’interrelation. Toute structure est formée d’interrelations et d’interrelations entre ensembles d’interrelations… C’est ainsi que, d’échanges en échanges, tout se construit et se différencie : choses, êtres, écosystèmes, personnalités et cultures.

Écologistes au tournant des années soixante soixante-dix, nous manquions encore de références, mais l’émotion des destructions, l’inquiétude pour le vivant, l’ouverture et l’empathie correspondante nous aidaient à trouver le chemin. L’indignation aussi. Nous ressentions ce que les apprentissages ultérieurs n’ont fait que confirmer. C’était comme familier et c’est ce qui, après tant d’autres, nous disait l’importance des interrelations et de la coopération – sans concentration, ni capitalisation de pouvoir dans des hiérarchies.