La Grande Casse

La Grande Casse

De l’alerte écologiste aux effondrements

par ACG

chapitre 1

Capitalisme : la grande offensive

Un nouveau mouvement social

en complément :

Aucun homme n’est une île

Tous ces effondrements qui étaient évitables

Faire taire les rossignols

.

.

« Lentement, la conscience humaine progresse : chaque personne un tant soit peu rationnelle sait aujourd’hui qu’il faut instaurer un rapport neuf avec la nature, qui ne soit pas l’ancien productivisme prométhéen, ni une religion de la Terre ; chacun sait qu’il faut redéfinir la place des hommes et des femmes dans leur milieu naturel, comme partenaires et non comme prédateurs ; chacun sait désormais qu’il faut conclure une nouvelle alliance du vivant.«

Pas mal ! C’est paru le 23 août 2020 en introduction d’un dossier d’inspiration écologiste. C’est de qui ? De Laurent Joffrin, un produit de la Fondation Saint-Simon formée par les promoteurs de la globalisation* sur les ruines de la nouvelle gauche – le mouvement révolutionnaire des années 1960/70. Joffrin, l’un des principaux acteurs de l’opération propagandiste ultra-libérale Vive la Crise en 1984 **– un des soutiens les plus actifs de « l’ancien productivisme prométhéen« .

* en particulier, la « Deuxième Gauche » (dite) socialiste

https://www.liberation.fr/terre/2020/08/23/de-nouveaux-possibles_1797523

**Éternelle pédagogie de la soumission, Il y a quinze ans, « Vive la crise ! », Pierre Rimbert, Le Monde Diplomatique, février 1999.

https://www.monde-diplomatique.fr/1999/02/RIMBERT/2748

Bonne droite conservatrice (mais pas du vivant !), extrême droite, socialistes, anciens gauchistes (enfin, prétendus tels – comme les « socialistes »), environnementalistes plus ou moins verts, catholiques, économistes, gestionnaires, patrons… ils sont tous devenus écologistes ! Surtout ceux qui n’ont pas peu contribué à étouffer le mouvement social des années 1960/70. Également les descendants des exécutants de cette malfaisance absolue : l’extinction des alertes et des alternatives au système mortifère. Enfin, devenus écologistes est tout à fait relatif… Dans les années 2020, ils commencent enfin à découvrir les complémentarités et les interdépendances, et l’on peut entendre des phrases fortes, comme « l’économie est dépendante de la nature » (quelle découverte !). En 2022, la Banque Mondiale a estimé que « plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature » *. Une « plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques » (IPBES) a même été créée pour analyser les relations entre les différents effondrements générés par les pilotes du capitalisme. En décembre 2024, elle a pondu un Rapport d’évaluation sur l’estimation des valeurs de la nature et les différentes valeurs de la nature pour que les « décideurs » épargnent davantage les « services écosystémiques » utiles au système de la marchandise. Dans leur culture amputée de l’essentiel, comme avant avec les anthropocentristes et les utilitaristes, la vie n’a d’importance que si elle sert à produire de l’argent et du pouvoir. 50 ans après, on est toujours bien loin de l’éveil sensible – l’écologisation – que voulaient promouvoir les écologistes.

* La biodiversité, cette urgence économique et menace qui plane sur PIB (https://www.challenges.fr/entreprise/green-economie/la-biodiversite-cette-urgence-economique-et-menace-qui-plane-sur-pib_847417)

A “Silent Spring” for the Financial System? (https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp826.pdf)

Mais, revenons un peu en arrière…

.

.

Capitalisme : la grande offensive

Dans les années cinquante et, surtout, dès le début des années soixante, a fleuri une conscience aiguë des dégâts considérables accompagnant l’industrialisation forcenée et l’extension du domaine de la marchandise. Sous le couvert des promesses martelées par la propagande du « progrès« , il se passait quelque chose d’extraordinairement pervers et dangereux qui était encore amplifié par l’explosion démographique. C’était à la mi-temps des « trente glorieuses« . Des « glorieuses » catastrophiques pour la plupart et pour l’avenir, car la prospérité d’une minorité ne provenait que d’un renforcement sans précédent de l’exploitation des hommes et de « la nature » (c’est le même processus, et les écologistes des années soixante le comprenaient bien ainsi).

La domination capitaliste s’était déjà radicalisée en un système aux ambitions planétaires. Ici même, au détriment de la majeure partie des populations et du pays, elle organisait une économie de guerre pour soutenir son expansionnisme. C’était le premier choc planétaire du dernier né des totalitarismes : la globalisation du capitalisme désignée depuis par le terme équivoque de « mondialisation« . Ses promoteurs se partageaient entre « planificateurs » et « néo-libéraux« . Ils lançaient une intensification à outrance de toutes les formes d’exploitation – de prédation – planifiées et libérées des régulations culturelles, sociales, politiques et écologiques. « Libérées » des interrelations qui construisent le vivant et le complexifient. « Libérées » du vivant pour mieux le saigner. Déjà, dans les campagnes, sous couvert de rationalisation et de modernisation, la « révolution verte » dévastait les civilisations paysannes, leurs sols et leurs écosystèmes. Elle déstructurait et décomplexifiait pour réaliser la spoliation totale inscrite dans les plans technocratiques Pinay-Pompidou-Rueff-Armand du début de la 5ème République.

Sous les dorures du productivisme et des Trente Glorieuses, avec la « Révolution Verte », la colonisation capitaliste et le saccage des campagnes

La violence de l’agression était telle que la nuisibilité du couple production/consommation et technologies dures – celles, boulimiques d’énergies, de matières et de vies, qui broient et polluent tout autour d’elles – était évidente. Pour les plus attentifs, la poursuite de l’expansion était devenue intolérable : elle menaçait la survie à court terme. Toutes les observations concordaient : avec l’expansion* et les mirages du niveau de vie et du pouvoir d’achat, l’amélioration des conditions de vie avait divorcé d’avec l’intérêt général. Traîtreusement associées à l’idée de liberté, avec le libéralisme détourné, ces illusions étaient répandues pour individualiser en éloignant la plupart de l’intelligence collective du bien commun. On y retrouvait la propagande à la Bernays** qui inspirait les différentes formes de la guerre culturelle réactionnaire : la bataille pour conquérir l’esprit des hommes de la jeune CIA – une récupération du gramscisme par le capitalisme.

* l’injonction de l’époque, avant la croissance

** À l’origine des fausses nouvelles, l’influence méconnue d’Edward Bernays

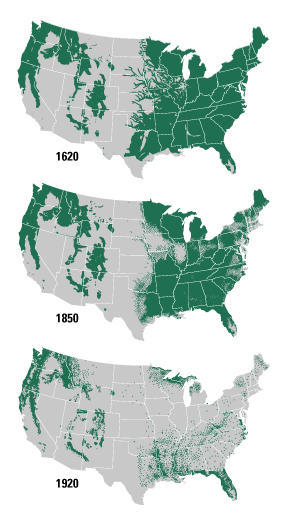

Une décroissance prodigieuse du vivant et du bien vivre s’étendait à toute la planète. Les formes de vie les plus complexes en étaient menacées, et cela ne concernait pas seulement quelques espèces, mais des ensembles vivants complets, des écosystèmes avec tous leurs acteurs, hommes inclus. La domination capitaliste avait commencé à déconstruire l’oeuvre de l’évolution !

Alors, à l’échelle planétaire, s’est épanoui un mouvement critique de la civilisation fondée sur l’exploitation destructrice de la biosphère – la civilisation la plus nuisible qui se puisse concevoir. Donc, à une époque où la Terre semblait être encore un paradis en comparaison de ce qu’elle est devenue ! Quoique radicale et inspirée par l’urgence, à la grande différence des fantasmes du Grand Soir, l’alerte était non-violente. Pas de pavés, pas de barricades d’opérette, pas de frictions avec les uniformes encore plus manipulés que nous (mais ils viendront quand même nous rendre visite). L’alerte ne recherchait pas l’affrontement, toujours stérile, mais la détente et le dialogue. Ses armes étaient l’information, l’humour, les démonstrations pacifiques, l’échange, les propositions de coordinations sympathiques, de mutualisation, de coopérations, de développements pratiques et propres (agriculture biologique, maîtrise des besoins, récupération, réemploi et recyclage, suppression et remplacement des productions nuisibles)… Au contraire des stratégies de pouvoir, elle misait sur la prise de conscience, la contagion et une démocratie sans intermédiaires nourrie par la circulation de l’information. Dans le même temps, semblant inspirées par elle, des évolutions technologiques douces* accompagnaient l’évolution culturelle, et les échanges étaient nombreux entre le courant critique et les innovateurs. L’essor des énergies douces à l’échelle locale se conjuguait avec l’architecture bioclimatique et l’isolation naturelle **. Comme en complément, le développement du coussin d’air (avec jupes) et son adaptation aux transports (les Aérotrains), les promesses de l’informatique comprise comme un outil au service de l’intérêt général, le retour des plus légers que l’air (les dirigeables revenaient dans les projets d’État) permettaient de croire qu’une transformation profonde était en cours…

* Depuis, comme pour mieux amputer l’histoire des étapes précédentes, l’emploi de douces ou doux a été supplanté par « low » : low-tech, etc. Problème : cette manipulation du langage a effacé le dur de technologie dure (hard) en le confondant avec le « high » de high-tech !

** On ne disait pas « renouvelables » qui ne précise ni la dimension de la réalisation, ni son impact sur l’écosystème, ni son appétit de produits venant d’ailleurs, et se prête à toutes les manœuvres illusionnistes. Il s’agissait bien d’énergies douces. Douces, c’est-à-dire utilisées avec le souci de l’environnement d’ici et d’ailleurs. Le critère de la douceur étant défini en fonction de la relation au vivant, à l’innocuité vis-à-vis de celui-ci, il différencie entre les usages et les techniques bénéfiques et nuisibles, et la taille de celles-ci qui peut tout changer – y compris en matière de solaire et d’éolien.

Beaucoup de compétences étaient mobilisées. Tous les espoirs étaient permis : Vers une technologie libératrice, Murray Bookchin, Éditions Parallèles 1974

Les scientifiques officiels d’aujourd’hui n’évoquent même pas les écologistes qui les ont précédés de cent coudées. Comme c’est curieux ! La lacune est énorme, car la mise en échec de ce mouvement social a énormément compté dans l’amplification des destructions. Mais, justement, cet oubli dit beaucoup sur la permanence des forces à l’ouvrage.

À l’heure de la première prise de conscience, la communauté scientifique institutionnalisée avait encore un long chemin à faire pour commencer à passer aux actes. Cela n’est qu’en 2022 que 1 500 chercheurs oseront soutenir Rose Abramoff et Peter Kalmu, placardisés pour avoir osé déployer une banderole « Sortez de vos labos et allez dans les rues » pendant une conférence. Mais, trente ou quarante ans auparavant, la « communauté scientifique française » n’avait pas hésité à afficher son étroitesse d’esprit en déléguant une ambassade pour convaincre le jury Nobel de ne pas attribuer le prix à Henri Laborit. On peut donc imaginer sans peine quel sort était communément réservé aux sans-grade des alertes et des alternatives.

Devant l’urgence climatique, de plus en plus de scientifiques tentés par la radicalité : « La désobéissance civile est un acte désespéré, pour alerter sur la situation dramatique dans laquelle on est », Audrey Garric, Le Monde, 26 janvier 2023.

Le plus stupéfiant était l’origine de l’agression. La catastrophe en progression donnait la mesure exacte de l’anomalie qui l’engendrait. Elle était le fait d’une partie de la vie elle-même, mieux encore : d’une toute petite partie prétendument consciente de son existence et savante. Oh, pas l’Homme ou les hommes, comme l’insinue la perfide expression « anthropocène » ! Non… Juste quelques partis de drogués à « l’expansion » et à la capitalisation généralisée, des prédateurs-accapareurs-spéculateurs ayant rompu les relations essentielles avec le monde; ou ne les ayant jamais apprises.

Ils sont en guerre contre tout le reste, y compris les autres hommes – « guerre économique« , selon leurs propres termes. La vie, le phénomène le plus inventif, le summum de l’organisation dans l’univers connu, avait produit une mutation nuisible pour elle-même. Au sein de notre espèce, dans ce que nous croyions être notre propre société, nous observions des fonctionnements de plus en plus aberrants ; la dynamique d’un système qui allait exactement à l’inverse du sens de la vie et de la communauté sociale, à l’inverse du sens de la santé de l’ensemble comme de chacune de ses parties, puisqu’elle les détruisait.

Les Loups, Hervé le Nestour, une chanson des années 1970

Le diagnostic fut d’autant plus rapide que beaucoup de victimes et d’observateurs avaient déjà fait le plus gros du travail d’analyse : la cause du désastre était et demeure la civilisation matérialiste censée « libérer l’Homme du travail et des contraintes de la Nature« , et assurer la paix et la prospérité. Les émules de Bernays appelaient ça le progrès. Cette abstraction était bonne à tout, surtout à maquiller l’exploitation à mort des autres hommes, des autres êtres et de l’habitat commun. Pour les écologistes, les objectifs déclarés ne suffisaient pas à dissimuler une prise de pouvoir et une dépossession sans équivalent. Avec une charge positive maximale, débarrassé de tout souci des conséquences, le progrès était confondu avec la faisabilité technique : la plupart ne se demandaient plus s’il était bon de faire, mais seulement si c’était possible *. C’était une escroquerie historique qui ne réussissait même pas à dissimuler sa nuisibilité. Pourtant, cela n’était pas clair pour tout le monde. Ainsi, dans l’espace syndical et politique, la situation était pire que chez les scientifiques. Bien pire ! Là, aucune parole critique n’était prononcée. Ceux qui prétendaient représenter l’intérêt commun ne respectaient pas leurs engagements. La gauche chantait même en choeur les hymnes au progrès et à « la croissance« , les idoles promettant la félicité pour après, toujours après – après la destruction en cours. Derrière leurs simagrées, ils étaient tous du même parti, celui du mépris et de la colonisation généralisée. Autant dire que les victimes – innombrables – n’étaient pas représentées et que la notion même d’intérêt général avait été défigurée pour détourner la démocratie.

* les trains à grande vitesse au sol en sont un remarquable exemple.

Comment le désastre était-il arrivé ?

.

.

Un nouveau mouvement social

Traumatisés par la puissance de l’agression, nous étions de plus en plus nombreux à prendre d’autant plus conscience des différences fondamentales entre la culture sensible et ouverte sur la vie, qui est notre culture naturelle, la culture inspirée par l’appartenance à l’ensemble vivant, et la culture du système, coupée du vivant, prétendant hautement ne pas en être : « anti-nature« , qui promettait la désolation à toute la planète. Les perspectives étaient angoissantes, mais, au moins, l’origine humaine du désastre laissait entrevoir la possibilité de solutions politiques.

« Quand on nous annonce que les Blancs veulent prendre notre terre, nous ne trouvons pas de réponse parce que notre coeur se glace. Quand nous apprenons qu’ils voudraient faire couler vers le Couchant des rivières qui ont toujours poussé leurs eaux vers le soleil levant, nous ne savons pas quoi dire parce que notre coeur devient lourd comme une pierre. Il pèse sur notre poitrine et empêche les mots de monter à nos lèvres (…) » Maudits sauvages (6ème partie du Royaume du Nord), Bernard Clavel, J’ai Lu (1).

Comme les hommes de la terre connus de Bernard Clavel, nous étions frappés de stupeur par la découverte des projets des hommes de la croissance et du profit. Leur cupidité destructrice révélait un handicap culturel premier : l’incompréhension des relations les unissant aux autres.

Nous n’avions pas couru les forêts tout notre âge. Aucun initié ne nous avait appris le monde et la sagesse des anciens. Mais nous ne nous placions pas au centre du monde comme l’orthodoxie anthropocentriste et capitaliste avait tenté de nous l’inculquer. C’est l’indignation et la colère qui nous animaient et nous guidaient. Instruits par cette sensibilité, par la curiosité pour la vie alentour, par l’étude et le vécu de l’écologie, nous développions des perspectives radicalement décalées par rapport aux croyances et aux structures dominantes. La libération de ces jougs nous permettait d’écouter au dedans de nous, dans nos sensations et nos émotions, et d’interpréter les signes de la vie. Ceux-ci nous disaient que le sens risquait d’être perdu à tout jamais et qu’il y avait grande urgence.

L’affiche de la Semaine de la Terre

Depuis, il est devenu de bon ton de se réclamer de grands auteurs, découvreurs, professeurs. La plupart d’entre nous ne connaissaient même pas leur existence. Nous n’étions pas les héritiers d’une élite intellectuelle, et encore moins de penseurs installés. Enfin pas tous. C’est que, comme l’ont remarqué Guy Debord et les situationnistes, les idées qui leur sont maintenant attribuées étaient dans toutes les têtes – enfin presque – avant même qu’ils n’en entendent parler. Ainsi pour la culture libertaire et la coopération depuis très longtemps.

Pour autant, je n’oublie pas l’immense contribution de Henry Fairfield Osborn Jr. (Our Plundered Planet, 1948, publié en français dès 1949 chez Payot : « La planète au pillage »), de Rachel Louise Carson (Printemps silencieux, 1962), de Lynn White (Les racines historiques de notre crise écologique, 1966), ni n’oublie Jean Giono et Claude Levi-Strauss, ni ne minimise Marcuse et les autres critiques de l’Ecole de Francfort, mais je ne les avais pas encore lus. Pas davantage lu Robert Hainard, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, souvent complaisamment cités, mais avec lesquels nous n’avions aucun contact. D’ailleurs, ceux-ci – même Charbonneau – semblaient ne pas du tout connaître le mouvement social ; ou plutôt, ne pas bien distinguer entre celui-ci et ses imitations, et ne pas rechercher sa compagnie (j’en ai fait l’expérience). Je n’oublie pas non plus le décryptage du technocratisme et de quelques autres dégénérescences, d’autant plus efficace qu’il était traité avec humour, par Jacques Rouxel avec ses Shadoks (1968). Le mouvement qui nous emportait était si vaste, si foisonnant que nous ne pouvions en connaître qu’une petite partie. Nous n’avions donc aucun besoin des prêts-à-penser qui commençaient à fleurir en empruntant au mouvement social sans faire référence à celui-ci ; productions venant à point nommé pour cacher le mouvement à ceux qui ne le connaissaient pas encore – pures récupérations, d’après Charbonneau lui-même : « Le mouvement écologique n’a rien à apprendre d’une intelligentsia en place qui a donné maintes preuves de son peu d’autonomie intellectuelle » (Le Feu Vert, page 132). Aidés par Roger Heim, Jean Dorst, Georges Pillement, l’observation de la biosphère et de la dégradation, tout autour de nous, des biens hérités des anciens suffisait à nous nourrir. Nous avions grandi dans un monde plein, entre les jardins grouillants, les garennes et les tanières des renards ; au milieu du bourdonnement des insectes, des chants d’oiseaux dès l’aube, des vols de chardonnerets, de bouvreuils et de mésanges, des moineaux sur tous les toits, des hirondelles rustiques serrées sur les fils électriques, des papillons et des libellules. Les chansons des merles, des grives, des fauvettes, des pinsons et des alouettes se succédaient, se superposaient, et, en marchant dans les herbes, nous devions prendre garde à ne pas blesser les grenouilles, les salamandres, les scarabées… Et nous les voyions de moins en moins nombreux, tandis que débordaient le béton et les bagnoles !

L’intentionnalité de la recherche obsessionnelle de guides qui s’imposent à tous se trahit par son oubli complet du mouvement social. Cette recherche n’est dictée que par le projet d’effacer la capacité collective et les développements précédents pour tenter de relégitimer la domination. Car, pour celle-ci, le message véhiculé importe moins que la reconduction d’une « élite » qui consacre le principe de domination. Là est le message. Or, c’est en nous que nous puisions l’essentiel. Car, ce qui distinguait les acteurs du mouvement et constituait justement notre chance, c’est de n’avoir pas, ou peu, été formatés par une éducation fermée, par un conditionnement – surtout un conditionnement à la soumission, par l’une des idéologies théorisant la lutte contre la communauté du vivant comme moyen premier de l’émancipation (du « progrès » !). Nous n’avions pas été pollués par la propagande subliminale et amputés de l’émotion. Nous pouvions encore ressentir la souffrance et le désespoir des autres vivants. Nous n’avions pas de réponses toutes faites. Mais nous avions beaucoup de questions. S’il en avait été autrement, il n’y aurait pas eu d’écologistes et d’alternatifs (capables de voir et d’analyser les égarements et d’imaginer des solutions) ! Bien sûr, nous avions capté l’information transmise par ceux qui nous avaient précédés. Mais de façon choisie. Dans le chaos des messages, nous étions guidés par l’expérience sensible, par l’émotion, par l’ouverture sur toutes les manifestations de la vie. Par le corps révolté devant les agressions. Par ce que le vivant exprimait en nous et autour de nous.

1974 – Écologiser la politique ?

La sensibilité est une compétence ; une compétence redoutée par toutes les formes de l’exploitation. C’est pourquoi la machinerie de la croissance s’est ingéniée à la tromper, à l’anesthésier et à la refouler.

Malgré tout, pour nous débarrasser des restes de cette culture artificielle qui nous avait été inculquée à l’école, nous avions encore des années et des années de travail devant nous. Il y avait fort à faire, car il était déjà parfaitement clair que les concepts et les pratiques mis en avant par le système dominant (liberté, démocratie, progrès, richesse, expansion, développement, compétence, responsabilité, etc.) étaient totalement faussés.

Alors, le seul spectacle des dégâts et des malheurs sans précédents provoqués par l’intensification et l’amplification de la prédation – par ce capitalisme en voie de libéralisation planétaire – suffisait à nous éclairer. En observant les dégradations locales, ici même, nous ressentions la progression des destructions planétaires. En écoutant les cris venus des forêts d’Amazonie, d’Afrique, de Papouasie, de partout, nous entrevoyions le profil du nouveau totalitarisme. En écho, Pierre Fournier dénonçait la technostructure qu’il « soupçonne d’oeuvrer sournoisement à la mise en place d’un « totalitarisme », d’un nouveau « fascisme » » (Fournier précurseur de l’écologie, Patrick Gominet et Danielle Fournier, Les Cahiers Dessinés 2011, page 92). L’horreur de la révélation, donc le constat de l’égarement des structures dirigeantes et de leur culture, stimulait l’analyse du mensonge et de la folie des dominants flattant les aspirations au mieux vivre, tout en développant la dépendance, la servitude et la dévastation. Ainsi est né le mouvement – déjà alternatif – au sein même des populations dominées : ouvriers, employés, paysans, artisans, étudiants, chômeurs, soldats, retraités, gens d’ici et d’ailleurs, toutes histoires confondues, industrialisés et peuples autochtones… donc parmi les victimes, et non pas parmi les oisifs et les nantis, ou une intelligentsia intégrée au système dominant, comme la désinformation le prétend aujourd’hui. Il s’agissait d’un mouvement d’émotions profondes, pas de théories échangées entre idéologues. Il s’agissait de révolution – enfin, d’évolution radicale, pas de réformisme maintenant les objectifs de l’ordre précédent. Dans le Mouvement Coopératif, le dessin publicitaire puis le conditionnement d’air, j’étais moi-même abonné aux plus bas échelons de la fameuse échelle hiérarchique, avec un salaire plus que modeste. J’étais en quelque sorte « un établi » *, mais bien obligé et sur la durée, à la différence des maos mondains. Ce premier mouvement social de conscience holiste et conviviale délivrait un message plus clair et plus complet que celui des lanceurs d’alerte isolés, ceux restés dans le giron du système et qui n’avaient pu s’émanciper de sa culture dominatrice, tels Roger Heim et Jean Dorst (pour la France).

* étudiant maoïste s’engageant dans l’aventure suprême : devenir ouvrier… quelque temps.

« (…) Il n’y avait pas de comité organisateur, il n’y avait pas de slogans clairement établis, il y avait la libre parole, la libre-pensée, nous étions tous dans le même groupe, tous unis, une unification qui n’était pas programmée, l’essentiel c’était le mouvement… (…) », Pierre Merejkowsky, film Il était une fois l’écologie, 2010.

Des gens qui n’ont pas participé à ce mouvement, ou s’y sont opposés, ou qui n’ont pas connu l’époque, prétendent depuis en écrire l’histoire. Toujours, ils s’efforcent de dissimuler la révolte et le mouvement social derrière un brouillard d’intellectuels (comme ils disent) qui ne l’ont pas inspiré, ou qui lui doivent leurs idées, ou mieux encore : qui étaient ses meilleurs ennemis – tel un Denis de Rougemont (homme de main des frères Dulles de sinistre mémoire) devenu un « penseur de l’écologie » depuis sa mort ! Évidemment, révélant ainsi son origine, cette réduction falsificatrice est largement distribuée – en complément de la censure toujours appliquée aux alternatifs. Elle est devenue parole d’évangile dans l’université française.

Meet ‘The Brothers’ Who Shaped U.S. Policy, Inside And Out

CIA. Une histoire politique de 1947 à nos jours

Mais, au contraire des clichés simplificateurs et récupérateurs qui mettent une personne seule en scène, et surtout quelques « intellectuels » estampillés par le système dominant, l’histoire du mouvement écologiste et de sa philosophie politique est, comme toute manifestation du vivant, une œuvre collective de longue haleine. C’est bien, là, l’un de des caractères qui déplaisaient le plus à tous les adorateurs de hiérarchies verticales qui grouillaient dans le dos des écologistes, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite. Et c’est pour effacer la dimension collective, la dynamique du mouvement social, qu’ils agitent depuis des effigies de héros supposés exemplaires.

Rien que pour la période contemporaine, l’histoire du mouvement a d’abord été marquée par plusieurs courants qui, depuis le début des années soixante et même avant, nous avaient ouvert la voie. Provos, Situationnistes, Régionalistes, Kabouters, Beatniks, Hippies, le 68 libertaire et déjà écologiste, etc., les luttes contre les discriminations, la nouvelle émergence des révoltes autochtones (par exemple : l’American Indian Movement), les courants les plus originaux des sixties et des seventies – que l’on rassemble commodément sous l’appellation nouvelle gauche – s’étaient soulevés contre l’intensification du capitalisme. Nous ignorions comment celle-ci était arrivée, et nous ne réagissions, donc, qu’aux destructions déjà patentes ; mais nous percevions une menace immense et ressentions une urgence qui nous poussait à nous engager totalement *. L’opération était parfaitement construite et menée par les familles de la domination et les technocraties nationales. Pour simplifier, on peut indiquer la conférence de Bretton Wood (1944) comme point de départ. Là, pour ouvrir de nouveaux marchés aux industries de l’armement avides de poursuivre leurs juteuses affaires après la guerre, ont été créés des organismes à la mesure de l’entreprise de colonisation : la Banque Mondiale, le FMI, l’OCDE et toute la kyrielle des institutions internationales de « développement« ), sans omettre le fameux « Plan Marshall » et ses nombreuses succursales occultes. Entre beaucoup d’autres déstructurations, la destruction du vivant sous l’industrialisation à outrance de l’agriculture, la conduite à la faillite et à la désocialisation de la plupart des paysans, des artisans et des petits commerçants. L’expansion des banlieues sordides et le chômage de masse aussi, viennent de là. Et c’est de là que venait notre colère.

* Nous disions : prise de conscience. Une cinquantaine d’années plus tard, certains parleront d’éco-anxiété et de « solastalgie » (sic), comme si le phénomène était nouveau. Comme s’il fallait en faire une pathologie et l’apaiser avec des traitements médicamenteux ou des séjours sur un divan ! Ignorance ou nouvelle manière de refouler encore la mémoire de la grande émotion des années soixante et de ses mouvements ?

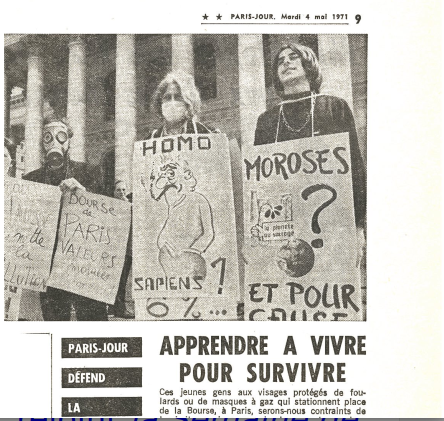

performance de la Semaine de la Terre devant la Bourse de Paris (mai 1971)

.

.

Tous ces effondrements qui étaient évitables

Dans les années soixante, la guerre du Vietnam semblait concentrer toutes les horreurs du nouveau système d’exploitation en expansion ; car à la guerre conventionnelle, déjà lourdement destructrice, s’ajoutait une dévastation systématique des écosystèmes denses sous le napalm et les défoliants. On dénonçait la société de consommation copiée sur l’American Way of Life vanté par la propagande capitaliste, les faux besoins, l’aliénation, les gaspillages, les pollutions, les destructions, les ethnocides, le massacre généralisé, et les mythes qui les font prospérer. Et l’on proposait d’autres modes de vie pour sortir de l’assujettissement à l’avoir et contrer la politique tombée d’en haut comme une pollution poisseuse sur la démocratie et l’intelligence de l’intérêt général. La démocratie, justement… Contre la démocratie représentative, mais représentative à peu près seulement des prédateurs et de leurs lobbies faiseurs de destructions massives, nous voulions aussi une démocratie représentative – représentative de tous, de tous les êtres et de la biosphère. Une démocratie de l’intérêt général. Pour la faire vivre, nous recherchions et expérimentions des façons d’être créatives et plaisantes, et la restauration du politique impliquant l’ouverture aux autres, en coopération. La nouvelle gauche écologiste exprimait une prise de conscience des limites matérielles que les fables du progrès et de la croissance avaient niées. De ces limites-là… mais aussi des autres possibilités d’épanouissement. Libérée par le recul des conditionnements capitalistes, la culture écologiste émergeait à nouveau et remettait tout en cause. Nous n’exprimions peut-être pas clairement la philosophie politique inspirée par la vie, par la connexion avec la Terre Mère, mais nous mesurions à quel point le paradigme écologiste est fondamentalement différent – contraire, comme dans contre-culture – de celui du système destructeur des personnes, des sociétés et de la biosphère. Au minimum, nous définissions notre voie politique comme non polluée par les névroses et les stratégies de pouvoir et de possession exclusive, libérée par l’ouverture sur l’ensemble vivant et la conscience de son unité. Bien avant de découvrir le travail de James Lovelock *, nous soulignions l’importance première de la reconnaissance de la diversité, de l’interdépendance et de la complémentarité ; par conséquent, de la faculté d’auto-régulation et d’auto-création, cela à tous les niveaux d’organisation, de la bactérie à la biosphère.

en complément (dossier suivant) :

Aucun homme n’est une île

Tout naturellement, notre voie était celle de l’entraide, de la mutualisation, de la coopération, de la démocratie directe entre acteurs informés en interaction continue. Nous dénoncions, donc, la domination et toute capitalisation et hiérarchisation de pouvoir comme des processus de spoliation, des agressions contre la société et la vie. Nous exprimions une révolte et des projets comparables à ceux des indignés d’Espagne qui, en 2011, se réclamaient toujours de la contre-culture. Nous étions de purs dissidents. Nous savions donc très bien dans quel sens nous voulions aller ; d’autant que, comme tout le monde, nous avions depuis longtemps beaucoup d’indicateurs du désastre planétaire sous le nez.

* qui, d’ailleurs, progressait en parallèle au développement du mouvement.

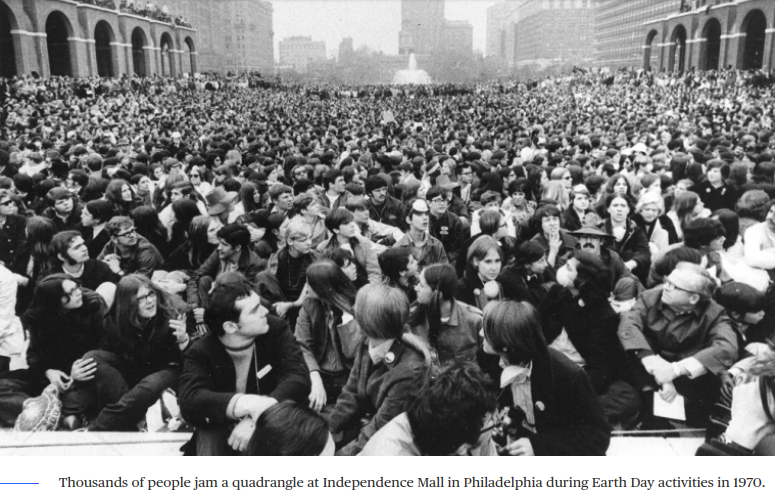

Aux USA, en avril 1970, avait eu lieu le Jour de la Terre

Un succès stupéfiant qui a donné l’illusion de la possibilité d’une mutation.

50 ans après. Le temps, nourri de la multiplication des expériences, permet de collecter et de rapprocher des faits que nous ignorions ou qui ne semblaient pas avoir de rapport. Avec la patience et la chance de la possibilité d’une longue résistance, élément après élément, connexion après connexion, se découvre un paysage que la plupart ne peuvent pas voir.

À l’époque du Jour de la Terre, il y avait déjà longtemps que le spectacle des campagnes et des cités était de plus en plus triste. Nos paysages se dégradaient, et des nouvelles épouvantables nous provenaient d’ailleurs – du monde entier : tout en ne cessant d’augmenter l’intensité et l’étendue de l’exploitation, des furieux s’employaient à vider le monde de ses vies en les réduisant en marchandises. Nul n’y échappait. Ni les hommes domestiqués, exploités, asservis, voire chassés, empoisonnés et massacrés (les paysans d’ici, de nos familles, les Tibétains, les Aborigènes, les Sans de Namibie, les Amazoniens…). Ni les autres êtres réduits à l’état de ressource, de matière première, et insérés dans des « filières » industrielles et commerciales. Et les projets des furieux étaient pires encore ! Depuis les années 1960, au moins, les échos qui nous arrivaient des campagnes françaises et des forêts primaires nous donnaient des cauchemars *. Cela relevait d’un délire de toute-puissance, et c’est cela qui exaltait les planificateurs au point que, dix ans plus tard, la catastrophe sera baptisée « les trente glorieuses« . La généralité de l’usage de cette expression, et son succès aujourd’hui encore, disent l’étendue de l’aveuglement vis-à-vis de ce qui est, vraisemblablement, la période la plus néfaste de l’histoire de la biosphère – et de l’humanité. L’étendue de l’ignorance sur la façon dont tout cela a été imposé, aussi. Dans la dernière ligne droite de ces « glorieuses » pour les seuls prédateurs, il y avait déjà longtemps que les écologistes étaient horrifiés par les tortures infligées au vivant, par les destructions écologiques et patrimoniales, par la clochardisation des populations paysannes et autochtones, et tentaient de sensibiliser, d’alerter, de proposer des alternatives sympathiques au désastre qui se précisait sous prétexte de « progrès« . De « progrès » !

* AMAZONIE

Vous qui de la forêt ne connaissez que chêne, hêtre, saule ou sapin

Châtaigner, orme ou frêne, bouleau, cèdre ou pin

Jamais vous ne saurez l’océan de forêt de l’Amazonie

Pourtant déjà la hache, déjà la cognée

En tache comme une lèpre l’ont rognée

Plutôt que la terre du riche partager

On envoie le pauvre ronger la forêt

Et vous qui de rivières ne connaissez que Seine, Rhône, Garonne ou Rhin

Loire, Dordogne, Saône, fleuves par trop sereins

Chacun d’eux se perdrait

Ensemble se noieraient dans l’Amazonie

Pourtant le Putumayo, l’Ucayali

Xingu, Tapajoz, Madeira

Javari, Vaupes, Urubamba, Jurua

Bientôt seront aussi souillés que ceux-là

Et vous qui oubliez vos peuples que l’on force à perdre leur élan

Basques, Bretons ou Corses, Gitans ou Catalans

On ne vous pas dit les peuples anéantis de l’Amazonie

Guato, Bakairi, Kayainawa

Monde, Kurina, Oti, Poyanara

Wari, Moyuruna, Ofayé

Et comme eux tant d’autres dans l’oubli noyés

Vous qui de l’Amazonie ne savez qu’Amazone vous qui ne savez rien

Sachez qu’on y massacre arbres, fleuves, indiens

Le meurtre est quotidien, il ne restera rien de l’Amazonie.

Hervé Le Nestour, 1967. Élève de Claude Lévi-Strauss, familier de Robert Jaulin avec lequel il effectua une étude « en immersion » en Amazonie colombienne, l’un de lanceurs du mouvement écologiste.

En immersion dans des campagnes encore diversifiées, observateurs des dégradations et des disparitions au quotidien, à l’écoute des gens des campagnes et des forêts, admirateurs des bâtis traditionnels, les lanceurs de l’alerte écologiste avaient un peu d’avance sur les analystes de labo. Question d’indépendance et d’ouverture d’esprit. La différence était telle que cela n’est qu’au début des années 2000 que, munis d’outils statistiques nouveaux, d’autres que les écologistes du mouvement d‘origine (et les organisateurs du désastre) découvrent la Grande Accélération (de l’exploitation) :

“Almost all graphs show the same pattern. The most dramatic shifts have occurred since 1950 (…) We can say that around 1950 was the start of the Great Acceleration,” said Professor Steffen, a researcher at the Australian National University and the Stockholm Resilience Centre. (…) After 1950 you can see that major Earth System changes became directly linked to changes largely related to the global economic system.“, Planetary dashboard shows “Great Acceleration” in human activity since 1950 http://www.igbp.net/news/pressreleases/pressreleases/planetarydashboardshowsgreataccelerationinhumanactivitysince1950.5.950c2fa1495db7081eb42.html

De la supériorité de l’intelligence sensible sur « la méthode scientifique » et ses interminables études statistiques… Surtout quand cette méthode est contrôlée et orientée par des idéologues et par les prédateurs !

Le titre de l’article parle de “Human activity“ au singulier, comme si toutes les activités et tous les modes de vie étaient destructeurs… Il serait plus juste de désigner la croissance mercantile, ou de dire : activités capitalistiques (capitalisation du pouvoir comprise). Car, comme pour “anthropocène“, allègrement employé par les mêmes statisticiens, tout le monde n’est pas responsable de cette activité mortifère. À ce niveau d’information et de compétence, employer subrepticement des concepts inexacts pour diffuser l’idée d’une responsabilité partagée dans l’emballement exterminateur relève plus de la propagande que de la maladresse. Même constat avec les formules lancées par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à la COP15 sur la biodiversité de 2022, à Montréal : “L’humanité est devenue une arme d’extinction massive« , “il est temps de cesser notre guerre à la nature« . L’humanité, notre, nous tous… Comme « anthropocène » qui met tout le monde dans le même sac, ces raccourcis dévoient les perceptions en agglomérant les auteurs du crime et les innocents.

(2017 08 – Et vous, « anthropocène », ça vous va ?).

.

.

Faire taire les rossignols

Fin des années soixante, début des années soixante-dix, nous nous reconnaissions comme écologistes. Cette prise de conscience avait marqué l’époque *. C’était pour nous une identité assez étendue pour comprendre les autres courants émancipateurs des sixties. Time of creative revolution dans tous les domaines. Nous ne découpions pas la contestation et l’alternative en tranches. Bien sûr, chacun avait sa spécificité, mais les domaines d’action n’étaient pas exclusifs. Les féministes, les pacifistes, les régionalistes, les écologistes se distinguaient et, sans rupture, partageaient leurs sensibilités. Ensemble, nous étions un mouvement. Se coller une étiquette n’était vraiment pas une grande préoccupation ! Enfin, pas pour tout le monde. Depuis les États-Unis étaient venues des appellations génériques qui nous allaient bien ; ainsi : counterculture, new left. Bien sûr, pour un mouvement aussi critique et imaginatif, contre-culture était un peu négatif et se référait trop au système rejeté, sans rien évoquer des retrouvailles avec le corps et « l’économie de la nature » (Carl von Linné) – avec le vivant. Le « gauche » de nouvelle gauche était un peu trop limité pour l’ouverture au monde, à tout le monde. « La gauche » ayant dérivé loin de l’intérêt général depuis longtemps, avoir baptisé « nouvelle gauche » le nouveau mouvement d’émancipation d’essence écologiste et libertaire était quelque peu équivoque. Mais, qu’importe. Pour être reconnus ou nous reconnaître mutuellement, nous ne nous attachions pas au détail. Le mouvement était trop foisonnant et nous recherchions beaucoup plus les complémentarités que les incompatibilités. La main tendue d’abord. La sympathie avant la défiance. La confiance avant le doute. Alors, va pour nouvelle gauche où nous rassemblions les courants de la résistance et de l’émancipation : situationniste, antiracisme et droits civiques, anticolonialisme, cause des peuples autochtones, beatnik, hippie, provo, pacifiste, écologiste, régionaliste réhabilitant les cultures paysannes, conservation des architectures paysannes, féministe, mouvement gay et lesbien, mouvement libertaire, compréhension des autres êtres (on dit depuis « cause animale« ), agriculture biologique, coopérateurs, etc. Une diversité rassemblée à la fois par une sympathie naturelle soufflée par la familiarité avec le vivant, par la critique du système d’exploitation, aussi par le rejet, voire la répulsion que nous suscitions dans les institutions et chez nombre d’intellectuels influents de tous bords. De l’extrême-gauche à l’extrême-droite, tout en nous les inquiétait et, souvent, les révulsait. Surtout notre culture qui puisait dans ce qu’ils rejetaient avec virulence : la nature, c’est-à-dire le vivant, que tous regardaient avec hauteur et défiance. Comme la plupart des monothéistes : « Nos athées sont de pieuses gens ! » avait déjà constaté Max Stirner (L’Unique et sa propriété, 1844). Et nous ne savions pas encore à quel point. Ni combien cette arriération butée allait durer, durer…

L’original de ce moment est que nos ennemis nous identifiaient beaucoup plus clairement que nos amis (voire que nous-mêmes). Ainsi, il est arrivé à Pierre Fournier de souhaiter l’émergence d’une « «nouvelle gauche écologique» – en référence à la New Left américaine« , comme si elle n’existait pas ici, alors qu’il l’avait sous le nez, qu’il en était, et qu’il avait participé à la Semaine de la Terre… Stupéfiant ! Il fallait qu’il ait été cerné par une gangue d’imposteurs et accablé de bobards pour en douter. Même chose avec Félix Guattari qui, une dizaine d’années plus tard, disait rêver à une « nouvelle gauche anti-productiviste » tout en étant acoquiné à des activistes d’une « Deuxième Gauche » qui avait déjà éliminé la nouvelle gauche écologiste – l’anti-productiviste !

1960 1970 – Mouvement écologiste ? Nouvelle gauche ? Contre-culture ? Culture écologiste ?

* La prise de conscience avait marqué l’époque… mais certains ne s’étaient rendu compte de rien. Comme étanches au monde. Cela n’empêche pas des lanceurs d’alerte tardive pressés par des journalistes à la courte mémoire de discourir aujourd’hui en reconnaissant que leur prise de conscience aurait peut-être pu être plus précoce ! Exemple : Le paléoanthropologue Pascal Picq face aux auditeurs : Itinéraire d’un enfant des Trente Glorieuses, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-18-20-le-telephone-sonne/le-18-20-le-telephone-sonne-du-lundi-25-decembre-2023-9892420

Ce que nous ne savions pas, et probablement pas davantage Fournier, c’est que la réaction au mouvement progressait depuis plusieurs années. Effarés par les remises en cause et les émancipations amorcées, les « conservateurs » (mais pas de la nature !) renforcés par les fondamentalistes chrétiens et juifs, tous enivrés par la prédation capitaliste, s’étaient mobilisés et lançaient des attaques sur tous les fronts. Aux USA, Nouvelle Droite, Évangéliques, Droite chrétienne, Juifs « néocons » (comme Norman Podhoretz et Irving Kristol de l’American Jewish Committee en tête de la réaction), fourbissaient les coups les plus tordus pour saboter la prise de conscience et l’élan vers l’émancipation. Le Parti Républicain les soutenaient fermement pour prendre sa revanche sur les Démocrates. Mais, au nombre des ennemis de la nouvelle gauche, il n’y avait pas que des fondamentalistes réactionnaires de droite. Il y avait aussi des réactionnaires de gauche…

L’aversion pour l’ouverture et l’alternative écologistes n’allait pas faiblir avec la succession des destructions et des pertes irréparables. Mais, peut-être, la plupart n’y étaient-ils pas sensibles… Quelques dizaines d’années après les premières expériences de ce genre, en 1996, on me demanda une préface pour un recueil de textes d’activistes américains proches de Murray Bookchin, dont un article de lui. Mais le choix des textes était décevant. Pour moi, il n’y en avait qu’un à retenir. Comme par hasard, celui de John C. Mohawk, le seul véritable américain (Native American – Seneca). Les autres étaient riches en erreurs historiques, déductions contestables, dérives inquiétantes. Très inquiétantes, même, tel celui signé par Murray Bookchin lui-même (!). J’écrivis donc mon étonnement et fis une préface plutôt critique. Pas de réaction de mes commanditaires. Pas de réponse à mes rappels. Jusqu’à ce coup de téléphone d’un énervé qui, sans même se présenter, m’intimait l’ordre de retirer l’appréciation sur la valeur des cultures autochtones qui ne subdivisent par le monde en portions indépendantes, et sont toujours intimement reliées au vivant. Si intimement que, pour avoir osé défendre leurs écosystèmes et la biosphère, les autochtones tombaient par dizaines sous les balles, après avoir été intentionnellement contaminés par des virus, comme plus de deux siècles avant leurs frères d’Amérique du Nord par le général génocidaire britannique Jeffery Amherst. Je dus demander à l’énervé à qui j’avais affaire. Mon correspondant était l’un des responsables de la petite maison d’édition créative et libertaire – enfin, libertaire… – qui devait éditer le livre. Il fallait que je retire « ça » sous peine de censure et d’exclusion. Je tentai d’obtenir des explications. Peine perdue, le bonhomme ne sut que bredouiller des préjugés hors d’âge ; pour lui et ses proches, de véritables interdits. L’expression d’un sectarisme culturel sans recul. En répondant aux avances de ces « libertaires » improbablement venus du trotskysme *, j’étais tombé chez des croyants en la supériorité du mode de pensée et des structures hiérarchisées par la domination de la nature !

* une filiation improbable, mais que peut expliquer l’industrie de l’entrisme et de la dissimulation chez les trotskystes. Comme à la Libre Pensée dans les années 1980/90 Pourquoi l’A.D.L.P.F. ?,

https://www.libre-penseur-adlpf.com/a-propos-adlpf/2015-09-pourquoi-l-a-d-l-p-f/).

Je dis à l’énervé qu’il était un bien curieux libertaire et que je ne retirerai rien – surtout après qu’il m’eut abordé de cette façon. Il s’effaça comme il était apparu. Sans plus de procès (ces gens-là ne débattent pas et négocient encore moins), le texte allait être jeté à la poubelle et je n’entendrai plus jamais parler de cette édition libertaire *. Dans des années 2000, chez des militants que j’avais crus en sympathie avec les écologistes, cet incident illustrait une incapacité à faire le pas de côté que les écologistes avaient franchi longtemps avant ! Cela confirmait une large incompréhension de la diversité constructrice de la communauté du vivant – fut-elle humaine et culturelle – et la permanence de ses interprétations totalitaires. Pour ces gens-là, les « primitifs« , comme ils disaient, étaient tout au bas de l’échelle de leur conception paradoxale de l’évolution. Sans doute puisaient-ils leur inspiration dans la très linéaire et stalinienne théorie des stades (qui doit beaucoup à la classification d’un contemporain de Charles Darwin : Lewis Henry Morgan). Pour ces éclairés, les peuples autochtones, leur connaissance des écosystèmes, leur relation aux autres êtres et à l’ensemble vivant, bref, la plupart des autres civilisations ne méritaient donc aucune considération. Ces « libertaires » égarés étaient du même bois que les organisateurs des conférences sur le climat (les COP) qui accueillent à bras ouverts les lobbyistes, mais refoulent les autochtones qui connaissent le sujet sur le bout des doigts. John Clark, un ancien compagnon de route de Murray Bookchin, a bien vu l’origine de ces insuffisances :

« Il est nécessaire, peut-être plus encore en France que dans tout autre pays, de repenser (et de re-théoriser) le problème de la nature, et de remettre en cause encore une fois l’opposition culture/nature. Une vision mécaniste de la nature et une subjectivité solipsiste aliénée par rapport à la Terre font partie du lourd tribut que fait payer le dualisme cartésien« , Introduction à la philosophie écologiste et politique de l’anarchisme.

Pour comble, ce texte de Clark a été publié par la maison d’édition libertaire de mon correspondant surprise ! Mais Clark était un universitaire auréolé de son ancienne fréquentation de Murray Bookchin, tandis que l’écologiste autochtone, même avec quelques dizaines d’années d’expériences…

Contribuer aux luttes de terrain et tenter de sensibiliser à telle ou telle dégradation ou menace sanitaire font toucher du doigt la pertinence de l’analyse de Clark. C’est bien simple, même quand il s’agit de préservation de leur eau, de leur campagne vivante et du patrimoine, fut-il leur propre habitat, la plupart n’en voient même pas l’intérêt ! Illustration supplémentaire, en août 2022, près de 50% des Français étaient encore climato-sceptiques.

* Mon projet de préface est devenu La confusion culturelle, source de la faiblesse du mouvement social

ACG

.

.

notes

(1) Toute cette malveillance, ces projets diaboliques remuent notre passé au fond de nous et font renaître les visages disparus. Ils tirent des profondeurs de la nuit éternelle des êtres de notre sang morts depuis des éternités et qui se lèvent pour crier de douleur. Leur souvenir s’est perpétué jusqu’à nous par la volonté des gens de notre race qui ont admiré leur savoir et se sont transmis leur histoire de génération en génération.

Nos pères qui les tenaient de leurs pères nous ont appris l’essentiel de ce que notre peuple ne doit jamais oublier, s’il ne veut pas mourir. Ils nous ont appris que la terre est notre mère et que nous n’avons aucun droit sur elle. Si le maître de la vie nous a fait naître sur cette terre, personne n’est en droit de nous en chasser. Lui seul le pourrait mais ne le veut pas. Notre mère est immense et notre amour pour elle est à la mesure de son immensité. Et nous serions condamnés à mourir de honte jusqu’au dernier si nous acceptions l’idée de vendre notre mère (…) »

Maudits sauvages (6ème partie du Royaume du Nord), Bernard Clavel, J’ai Lu.

D’aucuns professent doctement que nous ne sommes plus de « la Nature« , voire que nous ne l’avons jamais été. George Perkins Marsh était de ceux-là : « he (the man) is not of her, that he is of more exalted parentage and belongs to a higher order of existences than those born of her womb and submissive to her dictats. » (Man and nature). Que Marsh ait été un oligarque du XIXème n’explique pas grand-chose. Bien que contemporain, il était très éloigné de Pierre Kropotkine, le « prince anarchiste » écologiste ! Un bon siècle plus tard, d’autres – surtout en France – creusent encore la même ornière en réensemençant toujours l’opposition « nature« – »culture » et la figure majestueuse de « l’Homme« . Projetant sur les autres leur déficience sensible, mais n’oubliant pas de perpétuer le conditionnement à la dissociation du vivant en parties incompatibles, certains prétendent que « la nature » est devenue une abstraction pour nous, qu’elle ne serait « plus de l’ordre du sensible« , que « nous sommes en effet incapables de percevoir par nos sens les grandes dégradations que nous lui infligeons« , que « nous n’y accédons qu’à travers la médiation scientifique, des équations ou des rapports d’experts » (Dominique Bourg)…

Exactement au contraire de ces analyses élitistes, le mouvement écologiste est né d’une violente émotion. C’est parce qu’ils étaient parfaitement « capables de percevoir par (leurs) sens les grandes dégradations que (d’autres) lui infligeaient » que les lanceurs de l’alerte écologiste se sont levés dans les années cinquante/soixante. Pour eux, la « médiation scientifique » n’a servi qu’à confirmer ce qu’ils ressentaient intimement en observant l’environnement immédiat. Car n’en déplaise aux révisionnistes, l’écologisme était un mouvement social.